Абиотические факторы температура на человека

Для существования живых организмов наибольшее значение имеют такие абиотические факторы, как температура, влажность и свет.

Температура

Температура на земной поверхности зависит от географической широты и высоты над уровнем моря. Кроме того, она меняется по сезонам года. Постоянные перемены делают температуру крайне важным абиотическим фактором. В связи с этим у животных и растений существуют различные приспособления к температурным условиям.

У большинства организмов процессы жизнедеятельности протекают в пределах от -4°С до +40…45°С. Этим объясняется скудность жизни в арктических областях и условиях тундры.

Для каждого вида характерна своя оптимальная температура и крайние пределы выживания, при которых протекают процессы жизнедеятельности. Выработались они в процессе отбора, в связи с условиями существования.

Большинство морских беспозвоночных очень чувствительны к изменениям температуры и выдерживают ее повышение лишь до 30°С и редкие из них — до 38°С. Они обитатели крупных водоемов, не подвергающихся перегреванию, поэтому у них не возникло приспособления к выживанию при высокой температуре.

Осьминог — представитель морских беспозвоночных, не приспособившихся к перепадам температур

Значительно более широкий диапазон выносливости к изменениям температуры у обитателей мелких пресных водоемов. Они могут выдерживать как промерзание водоема, так и нагревание до 41-44°С.

Пойкилотермные (холоднокровные) организмы

У многих организмов (растений и всех животных, кроме птиц и млекопитающих) температура тела зависит от окружающей среды. Они получили название пойкилотермных (греч. пойкилос — разнообразный). Интенсивность жизнедеятельности и темпы развития у них зависят от температурных условий.

Благоприятная температура для развития лугового мотылька ограничена от 25°С до 32°С; выше 35°С начинается гибель всех стадий его развития, а ниже 10°С развитие останавливается. Знание интенсивности развития тех или иных организмов при различных температурах важно для проведения мероприятий по борьбе с насекомыми-вредителями сельского хозяйства или переносчиками возбудителей болезней.

Представители пойкилотермных (холоднокровных) организмов

Представители пойкилотермных (холоднокровных) организмов

Хотя температура пойкилотермных организмов обусловлена температурой окружающей среды, все же и они имеют некоторые механизмы ее изменения в своем теле. Растения могут избегать перегрева, регулируя испарение с листовой поверхности путем автоматического открывания и закрывания устьиц. То же достигается у животных испарением через кожные покровы и дыхательные пути.

Цветы многих растений на ночь и в ненастную погоду закрываются, что предохраняет их от переохлаждения.

Во время интенсивного движения (например, при полете) у насекомых может временно повышаться температура тела на несколько градусов. Но в покое она выравнивается с температурой окружающей среды.

У некоторых общественных насекомых (например, пчел) существует способ поддержания температуры путем коллективной терморегуляции. Изолированная отдельная пчела имеет температуру окружающей среды, но пчелиная семья, состоящая из нескольких тысяч особей, выделяет столько тепла, что в улье устанавливается постоянная температура в 34-35°С, необходимая для развития личинок.

Гомойотермные (теплокровные) организмы

Наиболее совершенная терморегуляция появилась лишь у высших позвоночных — птиц и млекопитающих, обеспечив им широкое расселение во всех климатических поясах. Они получили название гомойотермных (греч. гомойос — равный) организмов.

Представители гомойотермных (теплокровных) животных

Представители гомойотермных (теплокровных) животных

У гомойотермных животных терморегуляция осуществляется изменением окислительно-восстановительных процессов, продуцирующих тепло, а также приспособлениями для охлаждения. У большинства млекопитающих охлаждение достигается в результате испарения пота с поверхности кожи и влаги со слизистых оболочек. Волосяной покров у млекопитающих и перья у птиц, подкожные отложения жира также обеспечивают терморегуляцию. В убежищах животных (норах, логовищах) создается своеобразный, наиболее благоприятный для них микроклимат.

У большинства птиц обычно температура около 40°С, а у млекопитающих — около 37-38°С, эта же температура обычно поддерживается как в условиях высокой температуры окружающей среды, так и на морозе. Однако у молодых животных иногда еще несовершенны механизмы терморегуляции и они на первых порах нуждаются в материнском тепле. Несовершенны механизмы терморегуляции у низших млекопитающих — яйцекладущих и сумчатых, температура тела которых подвержена изменениям в связи с изменениями в окружающей среде.

Влажность

Без воды жизнь невозможна. Влага — один из важнейших абиотических факторов. Большинство растений и животных влаголюбивы, поэтому у обитателей засушливых мест выработался ряд приспособлений для существования в условиях водного дефицита. Растения степей и пустынь (ксерофиты) могут иметь видоизмененные листья (колючки у кактуса) или совсем быть лишены листвы (саксаул). Некоторые имеют очень глубокие корни (например, верблюжья колючка — до 16м).

Ксерофиты — растения, которые приспособились к жизни в условиях засухи

Ксерофиты — растения, которые приспособились к жизни в условиях засухи

У ковыля листья складываются в трубочки, устьицами внутрь, чем уменьшается испарение. Испарению препятствуют и такие приспособления, как плотная кутикула, восковой налет, выросты кожицы — волоски на поверхности листьев.

Особую группу ксерофитов составляют суккуленты, запасающие воду в дождливый период и затем медленно расходующие ее во время засухи. Они имеют мясистый стебель и листья (молодило, очиток, кактусы, агавы).

Наконец, растения-эфемеры имеют короткий вегетационный период (шафран, гусиный лук, тюльпан, мак) и весной до наступления засушливого периода успевают отцвести, образовать семена, запасти питательные вещества в луковицах, корневищах, клубнях.

Большинство животных — обитателей пустынь — может обходиться без воды, получая ее с пищей или на безводный период запасая много жира, при окислении которого в организме образуются молекулы воды; некоторые впадают в летнюю спячку (грызуны, черепахи). Многие обитатели пустынь на день прячутся в норах, спасаясь от жары и потери влаги. Крупные млекопитающие пустынь (кулан, сайгак) могут совершать миграции на дальние расстояния в поисках воды.

Свет

Свет — важнейший абиотический фактор, с которым связана вся жизнь на Земле. В спектре солнечного света выделяют три биологически неравнозначные области:

- Ультрафиолетовая;

- видимая;

- инфракрасная.

Спектр света

Спектр света

Ультрафиолетовые лучи губительны для всего живого. Жизнь на поверхности Земли возможна благодаря озоновому экрану, который не пропускает основную массу этих лучей. Небольшие их количества, достигающие земной поверхности, необходимы для жизни. С ними, в частности, связан синтез витамина D в организме человека и животных.

Видимые лучи особенно необходимы для жизни. Они используются зелеными растениями для фотосинтеза. Большинство животных хорошо различают эти лучи, без них невозможна ориентировка в пространстве с помощью зрения. Развитие цветового зрения повлекло в процессе естественного отбора к формированию различной окраски у животных, часто имеющей покровительственное значение и окраски у цветов, привлекающей к себе насекомых-опылителей.

Инфракрасные лучи наиболее богаты тепловой энергией. Они, поглощаясь тканями животных и растений, вызывают их нагревание. С ними связана интенсивность физиологических процессов у растений и пойкилотермных животных.

Характер освещения имеет суточную и сезонную периодичность. В связи с этим у различных видов животных возникла приспособленность к активной жизнедеятельности в различное время суток.

Почти все физиологические процессы у растений и животных имеют суточный ритм. Люди это ощущают при быстром перемещении (например, на самолете) из одного часового пояса в другие. Реакция животных и растений на продолжительность светового дня и ночи известна как фотопериодизм.

Источник

Абиотические факторы. Температура

Абиотические факторы — все компоненты и явления неживой природы.

Абиотические факторы — все компоненты и явления неживой природы.

Температура относится к климатическим абиотическим факторам среды. Большинство организмов приспособлены к довольно узкому диапазону температур, так как активность клеточных ферментов лежит в пределах от 10 до 40 °С, при низких температурах реакции идут замедленно.

Различают животные организмы:

- с постоянной температурой тела (теплокровные, или гомойотермные);

- с непостоянной температурой тела (холоднокровные, или пойкилотермные).

У растений и животных существуют специальные приспособления, позволяющие адаптироваться к колебаниям температуры.

У растений и животных существуют специальные приспособления, позволяющие адаптироваться к колебаниям температуры.

Организмы, температура тела которых меняется в зависимости от температуры окружающей среды (растения, беспозвоночные животные, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся), имеют различные приспособления для поддержания жизнедеятельности. Такие животные называются холоднокровными, или пойкилотермными. Отсутствие механизма терморегуляции обусловлено слабым развитием нервной системы, низким уровнем обмена веществ и отсутствием замкнутой системы кровообращения.

Температура тела пойкилотермных животных всего на 1—2 °С выше температуры среды или равна ей, однако она может увеличиваться в результате поглощения солнечного тепла (змеи, ящерицы) или мышечной работы (летающие насекомые, быстро плавающие рыбы). Резкие колебания температуры среды могут привести к гибели.

С наступлением зимы растения и животные погружаются в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ у них резко падает. При подготовке к зиме в тканях животных запасается много жира, углеводов, количество воды в клетчатке уменьшается, накапливаются сахара, глицерин, препятствующий замерзанию.

Виды с непостоянной температурой тела при понижении температуры способны переходить в неактивное состояние. Замедление обмена веществ в клетках сильно увеличивает устойчивость организмов к неблагоприятным погодным условиям. Переход животных в состояние оцепенения, как и переход растений в состояние покоя, позволяет им переносить зимние холода с наименьшими потерями, не тратя много энергии.

Виды с непостоянной температурой тела при понижении температуры способны переходить в неактивное состояние. Замедление обмена веществ в клетках сильно увеличивает устойчивость организмов к неблагоприятным погодным условиям. Переход животных в состояние оцепенения, как и переход растений в состояние покоя, позволяет им переносить зимние холода с наименьшими потерями, не тратя много энергии.

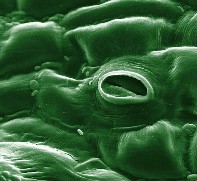

Для защиты организмов от перегрева в жаркое время года включаются специальные физиологические механизмы: у растений усиливается испарение влаги через устьица, у животных усиливается испарение воды через дыхательную систему и кожу.

У пойкилотермных организмов внутренняя температура тела следует за изменениями температуры среды. Скорость обмена веществ у них то возрастает, то понижается. Таких видов – большинство на Земле.

Организмы с постоянной температурой тела называются теплокровными, или гомойотермными. К ним относятся птицы и млекопитающие.

Температура тела таких животных устойчива, она не зависит от температуры среды, благодаря наличию механизмов терморегуляции. Постоянство температуры тела обеспечивается регуляцией теплопродукции и теплоотдачи.

Температура тела таких животных устойчива, она не зависит от температуры среды, благодаря наличию механизмов терморегуляции. Постоянство температуры тела обеспечивается регуляцией теплопродукции и теплоотдачи.

При угрозе перегревания организма происходит расширение кожных сосудов, увеличиваются потоотделение и теплоотдача. При угрозе охлаждения кожные сосуды сужаются, шерсть или перья поднимаются — теплоотдача ограничивается.

При значительных перепадах внешней температуры и резких изменениях теплопродукции температура внутренних органов у теплокровных животных может отклоняться от обычных значений от 0,2—0,3 до 1—3 °С.

Потоотделение свойственно только человеку, обезьянам и непарнокопытным. У других гомойотермных животных наиболее эффективный механизм теплоотдачи — тепловая одышка. Способность к повышению теплопродукции наиболее выражена у птиц, грызунов и некоторых других животных.

Потоотделение свойственно только человеку, обезьянам и непарнокопытным. У других гомойотермных животных наиболее эффективный механизм теплоотдачи — тепловая одышка. Способность к повышению теплопродукции наиболее выражена у птиц, грызунов и некоторых других животных.

Гомойотермные способны поддерживать постоянную температуру тела при любых условиях среды. Их обмен веществ всегда идет с высокой скоростью, даже если наружная температура постоянно меняется. Например, белые медведи в Арктике или пингвины в Антарктиде выдерживают 50–градусные морозы, что составляет разницу в 87–90° по сравнению с их собственной температурой.

Приспособления организмов к разным температурным режимам. Как теплокровные, так и холоднокровные животные в процессе эволюции выработали различные приспособления к изменяющимся температурным условиям среды. Главный источник поступления тепловой энергии у организмов с непостоянной температурой тела — внешнее тепло.

Перезимовавшим змеям требуется две-три недели, чтобы довести обмен веществ до достаточной интенсивности. Обычно змеи выползают и греются на солнце неоднократно в течение всего дня, а на ночь возвращаются в норы.

С наступлением зимы растения и животные с непостоянной температурой тела впадают в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ у них резко снижается. При подготовке к зиме в тканях запасается много жиров и углеводов.

Осенью растения сокращают расход веществ, запасая сахара и крахмал. Их рост прекращается, резко замедляется интенсивность всех физиологических процессов, опадают листья. В первые морозы растения теряют значительное количество воды, становясь устойчивыми к морозу и переходя в состояние глубокого покоя.

В жаркое время года включаются механизмы защиты от перегрева. У растений усиливается испарение воды через устьица, а у животных — через дыхательную систему и кожные покровы.

Если растения достаточно обеспечены водой, устьица открыты днём и ночью. Однако у многих растений устьица открыты только днём на свету, а ночью закрываются. В сухую жаркую погоду устьица растений закрываются даже днём, и выделение водяного пара из листьев в воздух прекращается. Когда наступают благоприятные условия, устьица раскрываются и нормальная жизнедеятельность растений восстанавливается.

Наиболее совершенная терморегуляция наблюдается у животных с постоянной температурой тела. Регуляция теплоотдачи кожными сосудами, хорошо развитая высшая нервная деятельность позволили птицам и млекопитающим сохранять активность при резких перепадах температур и освоить практически все места обитания.

Полное разделение крови на венозную и артериальную, интенсивный обмен веществ, перьевой или волосяной покров тела, способствующий сохранению тепла.

Большое значение для теплокровных имеет не только способность к терморегуляции, но и адаптивное поведение, постройка специальных убежищ и гнёзд.

< Предыдущая страница “Условия жизни организмов. Экологические факторы “

Следующая страница “Абиотические факторы. Свет” >

Источник

Любой организм способен жить в пределах определенного диапазона температур. Область распространения живого в основном ограничена областью чуть ниже 0° С и до +50° С; причем, как правило, верхние температурные границы оказываются более критическими, нежели нижние.

Основным источником тепла, как и света, является солнечное излучение. Организм может выживать только в условиях, к которым приспособлен его метаболизм. Если температура живой клетки падает ниже точки замерзания, клетка обычно физически повреждается и гибнет в результате образования кристаллов льда. Если же температура слишком высока, происходит денатурация белков.

Воздействие различных температур на живые организмы приводит либо к увеличению, либо к уменьшению скорости обменных процессов и биохимических реакций. Повышение температуры ведёт к пропорциональному возрастанию скорости реакции. Величину температурного ускорения химических реакций отражают коэффициентом температурного ускорения Q10:

Данный коэффициент показывает во сколько раз изменяется скорость реакций при изменении температуры на 10° С. Это положение называется правилом Вант-Гоффа: подъём температуры на 10°С приводит к 2-3-кратному ускорению химических процессов (величина коэффициента равна 2-3).

По отношению к темературе живые организмы делятся на 2 крупные группы:

- 1) пойкилотермные (температура тела зависит от температуры окружающей среды). Это растения, микроорганизмы, беспозвоночные, рыбы, рептилии и др.

- 2) гомойотермные (способны к активному регулированию температуры тела). Это птицы и млекопитающие. Частный случай гомойотермии – гетеротермия. В период активности гетеротермы обладают постоянной температурой тела, а в период отдыха или зимней спячки она значительно понижается (суслики, сурки, барсуки, летучие мыши, ежи, бурые медведи, колибри и др.).

Зависимость влияния температуры на организмы описывается правилами Бергмана и Аллена. Правило Бергмана: по мере удаления от полюсов к экватору размеры близких в систематическом отношении животных с непостоянной температурой тела увеличиваются, а с постоянной – уменьшаются.

Правило Аллена: у животных с постоянной температурой тела в холодных климатических зонах наблюдается тенденция к уменьшению площади выступающих частей тела.

Крайние минимальные и максимальные температуры нижнего и верхнего пессимумов называются соответственно нижним и верхним порогом развития, или нижним и верхним биологическим нулём, за пределами которого развитие организма не происходит.

Температуры, лежащие выше нижнего порога развития и не выходящие за пределе верхнего, получили название эффективных. Только они могут вывести организм из так называемого нулевого состояния и активизировать физиологические процессы.

Для растений и пойкилотермных животных важно общее количество тепла, которое они могут получить из окружающей среды. Количество тепла, необходимое для развития, определяется суммой эффективных температур, или суммой тепла. Сумма эффективных температур определяется по формуле:

С=(t-t1)n,

где t – наблюдаемая температура, t1 – нижний порог развития, n – продолжительность развития в днях

Потребность разных видов животных и растений в наиболее оптимальных для них температурах в комплексе с другими условиями жизни определяет их распространение на Земле.

Источник

Цель: раскрыть особенности абиотических факторов среды и рассмотреть их влияние на живые организмы.

Задачи: познакомить учащихся с экологическими факторами среды; раскрыть особенности абиотических факторов, рассмотреть влияние температуры, света и увлажнения на живые организмы; выделить различные группы живых организмов в зависимости от влияния на них разных абиотического фактора; выполнить практическое задание по определению групп организмов, в зависимости от абиотического фактора.

Оборудование: компьютерная презентация, задания по группам с картинками растений и животных, практическое задание.

Презентация.

ХОД УРОКА

Все живые организмы, населяющие Землю, испытывают влияние экологических факторов среды.

Экологические факторы – это отдельные свойства или элементы среды, воздействующие прямо или косвенно на живые организмы, хотя бы на протяжении одной из стадий индивидуального развития. Экологические факторы многообразны. Существует несколько квалификаций, в зависимости от подхода. Это по влиянию на жизнедеятельность организмов, по степени изменчивости во времени, по длительности действия. Рассмотрим классификацию экологических факторов, основанную на их происхождении.

Мы рассмотрим влияние первых трех абиотических факторов среды, так как их влияние более значительно – это температура, свет и влажность.

Например, у майского жука личиночная стадия проходит в почве. На него влияют абиотические факторы среды: почва, воздух, косвенно влажность, химический состав почвы – совсем не влияет свет.

Например, бактерии способны выжить в самых экстремальных условиях – их находят в гейзерах, сероводородных источниках, очень соленой воде, на глубине Мирового океана, очень глубоко в почве, во льдах Антарктиды, на самых высоких вершинах (даже Эвересте 8848 м), в телах живых организмов.

ТЕМПЕРАТУРА

Большинство видов растений и животных приспособлены к довольно узкому диапазону температур. Некоторые организмы, особенно в состоянии покоя или анабиоза способны выдерживать довольно низкие температуры. Колебание температуры в воде обычно меньше, чем на суше, поэтому пределы устойчивости к температуре у водных организмов хуже, чем у наземных. От температуры зависит интенсивность обмена веществ. В основном организмы живут при температуре от 0 до +50 на поверхности песка в пустыни и до – 70 в некоторых областях Восточной Сибири. Средний диапазон температур находится в пределах от +50 до –50 в наземных местообитаниях и от +2 до +27 – в Мировом океане. Например, микроорганизмы выдерживают охлаждение до –200, отдельные виды бактерий и водорослей могут жить и размножаться в горячих источниках при температуре + 80, +88.

Различают животные организмы:

- с постоянной температурой тела (теплокровные);

- с непостоянной температурой тела (хладнокровные).

Организмы с непостоянной температурой тела (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся)

В природе температура не постоянна. Организмы, которые живут в умеренных широтах и подвергаются колебанию температур, хуже переносят постоянную температуру. Резкие колебания – зной, морозы – неблагоприятны для организмов. Животные выработали приспособления для борьбы с охлаждением и перегревом. Например, с наступлением зимы растения и животные с непостоянной температурой тела впадают в состояние зимнего покоя. Интенсивность обмена веществ у них резко снижается. При подготовке к зиме в тканях животных запасается много жира, углеводов, количество воды в клетчатке уменьшается, накапливаются сахара, глицерин, препятствующий замерзанию. Так морозостойкость зимующих организмов увеличивается.

В жаркое время года наоборот, включаются физиологические механизмы, защищающие от перегрева. У растений усиливается испарение влаги через устьица, что приводит к снижению температуры листьев. У животных усиливается испарение воды через дыхательную систему и кожу.

Организмы с постоянной температурой тела. (птицы, млекопитающие)

У этих организмов произошли изменения во внутреннем строении органов, что способствовало их приспособленности к постоянной температуре тела. Это, например –

4-х камерное сердце и наличие одной дуги аорты, обеспечивающие полное разделение артериального и венозного кровотока, интенсивный обмен веществ благодаря снабжению тканей артериальной кровью, насыщенной кислородом, перьевой или волосяной покров тела, способствующий сохранению тепла, хорошо развитая нервная деятельность). Все это позволило представителям птиц и млекопитающим сохранять активность при резких перепадах температур и освоить все места обитания.

В природных условиях температура очень редко держится на уровне благоприятности для жизни. Поэтому у растений и животных возникает специальные приспособления, которые ослабляют резкие колебания температуры. У животных, например слонов большая ушная раковина, по сравнению с его предком мамонтом, живущем в холодном климате. Ушная раковина кроме органа слуха выполняет функцию терморегулятора. У растений для защиты от перегрева появляется восковой налет, плотная кутикула.

СВЕТ

Свет обеспечивает все жизненные процессы, протекающие на Земле. Для организмов важна длина волны воспринимаемого излучения, его продолжительность и интенсивность воздействия. Например, у растений уменьшение длины светового дня и интенсивность освещения приводит к осеннему листопаду.

По отношению к свету растения делят на :

- светолюбивые – имеют мелкие листья, сильно ветвящиеся побеги, много пигмента – хлебные злаки. Но увеличение интенсивности освещения сверх оптимального подавляет фотосинтез, поэтому в тропиках трудно получать хорошие урожаи.

- тенелюбивые – имеют тонкие листья, крупные, расположены горизонтально, с меньшим количеством устьиц.

- теневыносливые – растения способные обитать в условиях хорошего освещения, так и в условиях затенения

Важную роль в регуляции активности живых организмов и их развитии играет продолжительность и интенсивность воздействие света – фотопериод. В умеренных широтах цикл развития животных и растений приурочен к сезонам года, и сигналом для подготовки к изменению температуры служит продолжительность светового дня, которая в отличии от других факторов всегда остается постоянной в определенном месте и в определенное время. Фотопериодизм – это пусковой механизм, включающий физиологические процессы, приводящие к росту и цветению растений весной, плодоношению летом, сбрасыванию листьев осенью у растений. У животных к накоплению жира к осени, размножению животных, их миграции, перелету птиц и наступлению стадии покоя у насекомых. (Сообщение учащихся).

Кроме сезонных, есть еще и суточные изменения режима освещенности, смена дня и ночи определяет суточный ритм физиологической активности организмов. Важное приспособление, которое обеспечивает выживание особи – это своего рода «биологические часы», способность ощущать время.

Животные, активность которых зависит от времени суток, бывают с дневным, ночным и сумеречным образом жизни.

ВЛАЖНОСТЬ

Вода – это необходимый компонент клетки, поэтому ее количество в тех или иных местах обитания является ограничивающим фактором для растений и животных и определяет характер флоры и фауны данной местности.

Избыток влаги в почве приводит к заболачиванию почвы и появлению болотной растительности. В зависимости от влажности почвы (количество осадков) видовой состав растительности меняется. Широколиственные леса сменяются мелколиственными, затем лесостепной растительностью. Далее низкотравье, и при 250 мл в год – пустыня. Осадки в течении года могут выпадать не равномерно, живым организмам приходится переносить длительные засухи. Например, растения и животные саванн, где интенсивность растительного покрова, а так же и интенсивное питание копытных животных зависит от сезона дождей.

В природе происходят и суточные колебания влажности воздуха, которые влияют на активность организмов. Между влажностью и температурой есть тесная связь. Температура сильнее влияет на организм при влажность высокая или низкая. У растений и животных появились приспособления к разной влажности. Например, у растений – развита мощная корневая система, утолщена кутикула листа, листовая пластинка уменьшена или превращена в иголки и колючки. У саксаула фотосинтез идет зеленой частью стебля. Рост в период засухи у растений прекращается. Кактусы запасают влагу в расширенной части стебля, иголки вместо листьев уменьшают испарение.

У животных тоже появились приспособленности, позволяющих переносить недостаток влаги. Мелкие животные – грызуны, змеи, черепахи, членистоногие – добывают влагу из пищи. Источником воды может стать жироподобное вещество например у верблюда. В жаркое время некоторые животные – грызуны, черепахи впадают в спячку, продолжавшуюся несколько месяцев. Растения – эфемеры к началу лета, после кратковременного цветения, могут сбрасывать листья, отмирать наземные части и так переживать период засухи. При этом до следующего сезона сохраняются луковицы, корневища.

По отношению к воде растения делят:

- водные растения повышенной влажности;

- околоводные растения, наземно-водные;

- наземные растения;

- растения сухих и очень сухих мест, обитают в местах с недостаточным увлажнениям, могут переносить непродолжительную засуху;

- суккуленты – сочные, накапливают воду в тканях своего тел.

По отношению к воде животных делят:

- влаголюбивые животные;

- промежуточная группа;

- сухолюбивые животные.

Виды приспособленностей организмов к колебаниям температуры, влажности и света:

- теплокровность – поддержание организмом постоянной температуры тела;

- зимняя спячка – продолжительныйсон животных в зимнее время года;

- анабиоз – временное состояние организма, при котором жизненные процессы замедленны до минимума и отсутствуют все видимые признаки жизни (наблюдается у холоднокровных и у животных зимой и в жаркий период времени);

- морозостойкость – способность организмов переносить отрицательные температуры;

- состояние покоя – приспособительное свойство многолетнего растения, для которого характерно прекращение видимого роста и жизнедеятельности, отмирание наземных побегов у травянистых форм растений и опадение листьев у древесных форм;

- летний покой – приспособительное свойство раннецветущих растений (тюльпан, шафран) тропических районов, пустынь, полупустынь.

(Сообщения учащихся.)

Сделаем вывод, на все живые организмы, т.е. на растения и животные действуют абиотические факторы среды (факторы неживой природы), особенно температура, свет и увлажненность. В зависимости от влияния факторов неживой природы, растения и животных делят на различные группы и у них появляются приспособленности к влиянию этих абиотических факторов.

Практические задания по группам: (Приложение 1)

1. ЗАДАНИЕ: Из перечисленных животных назовите хладнокровных (т.е. с непостоянной температурой тела).

2. ЗАДАНИЕ: Из перечисленных животных назовите теплокровных (т.е. с постоянной температурой тела).

3. ЗАДАНИЕ: выберите из предложенных растений те, которые являются светолюбивыми, тенелюбивыми и теневыносливыми и запишите в таблицу.

4. ЗАДАНИЕ: выберите животных, ведущих дневной, ночной и сумеречный образ жизни.

5. ЗАДАНИЕ: выберите растения, относящиеся к разным группам по отношению к воде.

6. ЗАДАНИЕ: выберите животных, относящихся к разным группам по отношению к воде.

Задания по теме «абиотические факторы среды», ответы (Приложение 2)

Приложение 3.

Источник