Адаптация к высоким или низким температурам человека

Приспособление к холоду – наиболее трудно – достижимый и быстро утрачиваемый без специальных тренировок вид климатической адаптации человека. Объясняется это тем, что, согласно современным научным представлениям, наши предки жили в условиях теплого климата и были гораздо больше приспособлены к защите от перегревания. Наступившее похолодание было относительно быстрым и человек, как вид, “не успел” приспособиться к этому изменению климата большей части планеты. Кроме того, к условиям низких температур люди стали приспосабливаться, в основном, за счет социальных и техногенных факторов – жилища, очага, одежды. Однако, в экстремальных условиях человеческой деятельности (в том числе в альпинистской практике) физиологические механизмы терморегуляции – “химическая” и “физическая” ее стороны становятся жизненно важными.

Первой реакцией организма на воздействие холода является снижение кожных и респираторных (дыхательных) потерь тепла за счет сужения сосудов кожи и легочных альвеол, а также за счет уменьшения легочной вентиляции (снижение глубины и частоты дыхания). За счет изменения просвета сосудов кожи кровоток в ней может варьировать в очень широких пределах – от 20 мл до 3 литров в минуту во всей массе кожи.

Сужение сосудов приводит к снижению температуры кожи, но когда эта температура достигает 6єС и возникает угроза холодовой травмы, развивается обратный механизм – реактивная гиперемия кожи. При сильном охлаждении может возникнуть стойкое сужение сосудов в виде их спазма. В этом случае появляется сигнал неблагополучия – боль.

Снижение температуры кожи кистей рук до 27 єС связано с ощущением “холодно”, при температуре, меньшей 20єС – “очень холодно”, при температуре меньше 15 єС – “невыносимо холодно”.

При воздействии холода вазоконструкторные (сосудосуживающие) реакции возникают не только на охлажденных участках кожи, но и в отдаленных областях организма, в том числе во внутренних органах (“отраженная реакция”). Особенно выражены отраженные реакции при охлаждении стоп – реакции слизистой носа, органов дыхания, внутренних половых органов. Сужение сосудов при этом вызывает снижение температуры соответствующих областей тела и внутренних органов с активизацией микробной флоры. Именно этот механизм лежит в основе так называемых “простудных” заболеваний с развитием воспаления в органах дыхания (пневмонии, бронхиты), мочевыделения (пиелиты, нефриты), половой сферы (аднекситы, простатиты) и т.д.

Механизмы физической терморегуляции первыми включаются в защиту постоянства внутренней среды при нарушении равновесия теплопродукции и теплоотдачи. Если этих реакций недостаточно для поддержания гомеостаза, подключаются “химические” механизмы – повышается мышечный тонус, появляется мышечная дрожь, что приводит к усилению потребления кислорода и увеличению теплопродукции. Одновременно возрастает работа сердца, повышается кровяное давление, скорость кровотока в мышцах. Подсчитано, что для поддержания теплобаланса обнаженного человека при неподвижном холодном воздухе необходимо увеличение теплопродукции в 2 раза на каждые 10є снижения температуры воздуха, а при значительном ветре теплопродукция должна удваиваться на каждые 5є понижения температуры воздуха. У тепло одетого человека удвоение величины обмена будет компенсировать понижение внешней температуры на 25є.

При многократных контактах с холодом, локальных и общих, у человека вырабатываются защитные механизмы, направленные на предотвращение неблагоприятных последствий холодовых воздействий. В процессе акклиматизации к холоду повышается устойчивость к возникновению отморожений (частота отморожений у акклиматизированных к холоду лиц в 6 – 7 раз ниже, чем у неакклиматизированных). При этом, в первую очередь, происходит совершенствование сосудодвигательных механизмов (“физическая” терморегуляция). У лиц, длительно подвергающихся действию холода, определяется повышенная активность процессов “химической” терморегуляции – основной обмен; у них повышен на 10 – 15%. У коренных жителей Севера (например, эскимосов) это превышение достигает 15 – 30% и закреплено генетически.

Как правило, в связи с совершенствованием механизмов терморегуляции в процессе акклиматизации к холоду уменьшается доля участия скелетной мускулатуры в поддержании теплобаланса – становится менее выраженной интенсивность и продолжительность циклов мышечной дрожи. Расчеты показали, что за счет физиологических механизмов приспособления к холоду обнаженный человек способен переносить длительное время температуру воздуха не ниже 2оС. По-видимому, эта температура воздуха является пределом компенсаторных возможностей организма поддерживать теплобаланс на стабильном уровне.

Условия, при которых организм человека адаптируется к холоду, могут быть различными (например, работа в неотапливаемых помещениях, холодильных установках, на улице зимой). При этом действие холода не постоянное, а чередующееся с нормальным для организма человека температурным режимом. Адаптация в таких условиях выражена нечетко. В первые дни, реагируя на низкую температуру, теплообразование возрастает неэкономно, теплоотдача еще недостаточно ограничена. После адаптации процессы теплообразования становятся более интенсивными, а теплоотдача снижается. адаптация температура физиологический метаболический

Иначе происходит адаптация к условиям жизни в северных широтах, где на человека влияют не только низкие температуры, но и свойственные этим широтам режим освещения и уровень солнечной радиации.

Что же происходит в организме человека при охлаждении?

Вследствие раздражения холодовых рецепторов изменяются рефлекторные реакции, регулирующие сохранение тепла: сужаются кровеносные сосуды кожи, что на треть уменьшает теплоотдачу организма. Важно, чтобы процессы теплообразования и теплоотдачи были сбалансированными. Преобладание теплоотдачи над теплообразованием приводит к понижению температуры тела и нарушению функций организма. При температуре тела 35 є С наблюдается нарушение психики. Дальнейшее понижение температуры замедляет кровообращение, обмен веществ, а при температуре ниже 25 є С останавливается дыхание.

Одним из факторов интенсификации энергетических процессов является липидный обмен. Например, полярные исследователи, у которых в условиях низкой температуры воздуха замедляется обмен веществ, учитывают необходимость компенсировать энергетические затраты. Их рационы отличаются высокой энергетической ценностью (калорийностью).

У жителей северных районов более интенсивный обмен веществ. Основную массу их рациона составляют белки и жиры. Поэтому в их крови содержание жирных кислот повышено, а уровень сахара несколько понижен.

У людей, приспосабливающихся к влажному, холодному климату и кислородной недостаточности Севера, также повышенный газообмен, высокое содержание холестерина в сыворотке крови и минерализация костей скелета, более утолщенный слой подкожного жира (выполняющего функцию теплоизолятора).

Однако не все люди в одинаковой степени способны к адаптации. В частности, у некоторых людей в условиях Севера защитные механизмы и адаптивная перестройка организма могут вызвать дезадаптацию – целый ряд патологических изменений, называемых “полярной болезнью”.

Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих адаптацию человека к условиям Крайнего Севера, является потребность организма в аскорбиновой кислоте (витамин С), повышающей устойчивость организма к , различного рода инфекциям.

Теплоизоляционная оболочка нашего тела включает поверхность кожи с подкожным жиром, а так же расположенные под ним мышцы. Когда кожная температура понижается ниже обычного уровня, сужение кровеносных сосудов кожи и сокращение скелетных мышц повышают изоляционные свойства оболочки. Установлено, что сужение сосудов пассивной мышцы обеспечивает до 85% общей изоляционной способности организма в условиях экстремально низких температур. Эта величина противодействия теплопотерям в 3 – 4 раза превышает изоляционные способности жира и кожи. [1]

Источник

Е.П. Гора

Экология человека

Учебное пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2007. – 540 с.

Оптимальное тепловое состояние человека обеспечивается условиями теплового комфорта, не ограничиваемого по времени пребывания и не требующего включения дополнительных приспособительных механизмов организма.

В экстремальных условиях среды, сопровождаемых значительными перепадами температуры, включаются поведенческие, физиологические адаптивные реакции, а при резких или длительных термических сдвигах могут развиваться патологические состояния, в крайних случаях приводящие к летальному исходу.

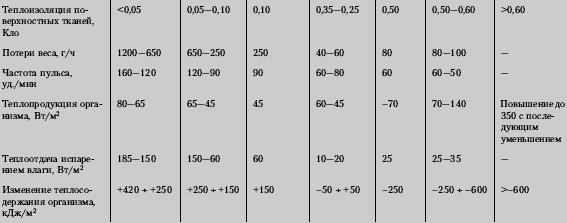

Исследователями предложены различные классификации тепловых состояний человека в зависимости от того, какие критерии были положены в основу. С точки зрения адаптации наибольший интерес представляет классификация, построенная на основании данных о характере изменений приспособительных механизмов системы терморегуляции, т. е. основных приспособительных реакций, позволяющих организму бороться с действием высоких и низких температур окружающей среды (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2. Классификация тепловых состояний человека (по: А. Н. Ажаев, 1979)

При выборе физиологических показателей для оценки теплового состояния, очевидно, основное внимание необходимо уделять изменению таких показателей, которые наиболее полно отражают функциональное состояние организма при каждой степени нагревания или охлаждения человека. Так, в условиях, когда теплосодержание «сердцевины», срединных структур организма значительно не изменяется, но нарушена структура теплового обмена, наиболее важны физиологические показатели, характеризующие тепловое состояние «оболочки» тела. К таким показателям относятся температура кожи, средняя температура тела, тепловые потоки с поверхности тела, внутренний градиент температур, разность температур туловища и конечностей, теплоизоляция поверхностных тканей. При повышенных температурах окружающей среды большое значение приобретает исследование потерь веса тела и теплоотдачи испарением влаги, при пониженных – тепловых потоков с поверхности тела, теплопродукции организма, биоэлектрической активности мышц. В условиях, когда значительно изменяется теплосодержание организма, оценка теплового состояния человека должна проводиться в основном по физиологическим показателям, характеризующим изменения теплового обмена и состояние сердечно-сосудистой системы (уровень теплоотдачи, минутный, систолический объем сердца и т. д.). Эти показатели позволяют контролировать состояние организма человека в условиях высоких и низких температур окружающей среды.

При перегревании и переохлаждении человека наблюдается (разность изменений многих физиологических показателей, означающих в одном случае возможность сохранения теплового баланса, а в другом – угрозу срыва или срыв приспособительных реакций организма (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Классификация стадий перегревания и охлаждения организма по степени включения в процесс терморегуляции приспособительных механизмов организма (по: А. Н. Ажаев, 1979)

1. На первой стадии перегревания или переохлаждения организма (устойчивое приспособление) наблюдаются явления, свидетельствующие о том, что организм успешно противостоит неблагоприятному действию окружающей среды. При высоких температурах происходит расширение периферических сосудов, увеличивается теплоотдача испарением влаги с поверхности тела и дыхательных путей. Последняя равна общей тепловой нагрузке – суммарной величине теплопродукции организма и внешней тепловой нагрузки. Действие низких температур окружающей среды приводит к сужению периферических сосудов и повышению теплопродукции организма вследствие мышечного термогенеза.

Следовательно, при первой степени перегревания или переохлаждения реакция сосудов на воздействие тепла и холода играет весьма большую роль. Однако уже здесь включаются механизмы химической терморегуляции, проявляющиеся в некотором снижении теплопродукции организма в условиях высоких температур и повышении – в условиях низких температур окружающей среды.

На первой стадии перегревания и переохлаждения человека накопление или дефицит тепла в организме происходит в основном за счет изменений температуры «оболочки». Температура же «сердцевины» изменяется сравнительно немного (на 0,2–0,5 °C). Работоспособность человека при таких воздействиях, по данным многих авторов, практически не изменяется.

2. На второй стадии перегревания или переохлаждения человека (частичное приспособление) терморегуляция не справляется с действием высоких и низких температур окружающей среды. Даже максимальное включение приспособительных механизмов терморегуляции (теплопродукции при охлаждении, теплоотдачи при перегревании) не дает возможности компенсировать тепловую нагрузку при высоких температурах и теплоотдачу при низких температурах окружающей среды. В этом случае значительно изменяется температура «сердцевины» (при высоких – на 1–1,5 °C, при низких – на 1,5–2,0 °C).

При высоких температурах окружающей среды (45; 50; 55 °C), несмотря на повышение теплоотдачи испарением влаги с поверхности тела и дыхательных путей, общая тепловая нагрузка не компенсируется, и перегревание организма происходит вследствие уменьшения или прекращения отдачи эндогенного тепла во внешнюю среду. В условиях низких температур окружающей среды при продолжающемся увеличении окислительных процессов в организме из-за мышечной дрожи теплопотери с поверхности тела и дыхательных путей превышают уровень теплопродукции.

В этих условиях снижаются отдельные показатели работоспособности, например такие, как качество управления в режиме слежения, способность к динамической и статической работе, выполнение тонких координированных движений. Многие показатели работоспособности, включая определение временных интервалов на световой и звуковой раздражители, скорость счета, познавательные и другие психические функции, по данным большинства авторов, не изменяются или даже несколько улучшаются.

3. Третья стадия перегревания и переохлаждения организма (срыв приспособления) характеризуется признаками, свидетельствующими о полной невозможности приспособления организма к условиям внешней среды. Приспособительные механизмы терморегуляции некоторое время остаются максимально напряженными, а затем их уровень начинает постепенно уменьшаться. Одновременно происходит снижение эффективности деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем.

На срыв приспособительных реакций организма в условиях высоких температур среды (60; 70; 80 °C) указывает снижение теплоотдачи испарением влаги, преобладание внешней тепловой нагрузки над теплоотдачей испарением влаги, снижение скорости секреции пота, уменьшение систолического и минутного объемов крови, мощности сокращения левого желудочка и скорости выброса крови.

В работах А. Бартона, О. Эдхолма и др. показано, что при ректальной температуре около 35 °C после максимального увеличения теплопродукции организма наблюдается ее снижение. На основании этих сведений (по аналогии с характером изменений приспособительных реакций при высокой температуре) вторая стадия охлаждения заканчивается максимальным увеличением теплопродукции, в третьей стадии происходит снижение ее уровня, достигающего при температуре тела около 30 °C величин основного обмена и ниже.

Подобное деление стадий охлаждения по изменению приспособительных реакций организма, очевидно, является наиболее рациональным, так как характеризует компенсаторные возможности теплового обмена, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

При третьей степени перегревания и переохлаждения организма наблюдается снижение всех показателей работоспособности человека. Выполнение заданной работы возможно только за счет максимального волевого усилия при включении дополнительных физиологических резервов организма.

4. И наконец, четвертая степень перегревания и переохлаждения организма характеризуется быстрым угнетением деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем (коллапс, потеря сознания).

Таким образом, в рассмотренной классификации стадии и степени перегревания и переохлаждения организма различают не только по температуре тела и клиническим признакам, но и по изменению приспособительных реакций организма. По этим показателям первая, вторая, третья и четвертая стадии (степени) перегревания и переохлаждения организма отличаются друг от друга степенью включения приспособительных механизмов в процесс терморегуляции. В первой стадии приспособительные реакции организма включены только частично, во второй – включены до максимума, в третьей – частично отключены, в четвертой – отключены полностью (до исходных и ниже).

Условия пребывания человека в окружающей среде. Эти условия, вызывающие первую, вторую и третью степени перегревания или переохлаждения организма, расценены соответственно как допустимые, предельно допустимые и критические, или недопустимые (см. табл. 3.2).

1. Допустимые условия перегревания или переохлаждения человека: наблюдается определенное напряжение механизмов терморегуляции организма. Однако при этом сохраняется термостабильное состояние «сердцевины» вследствие включения приспособительных реакций. Снижение теплоотдачи при высоких и повышение при низких температурах окружающей среды с помощью радиации и конвекции компенсируется изменениями теплопродукции, а также теплоотдачи путем испарения влаги с поверхности тела и дыхательных путей. В этих условиях возможно продолжительное пребывание человека при отсутствии изменений работоспособности, опасности для здоровья и явлений кумуляции при повторном действии подобных условий. Основными физиологическими показателями оценки теплового состояния человека являются средняя температура тела, средневзвешенная температура кожи, тепловые потоки с поверхности тела, внутренний градиент температур, теплоизоляция поверхностных тканей, структура теплового обмена.

2. Предельно допустимые условия перегревания и переохлаждения. Вследствие неполного приспособления организма к действию внешней среды эти условия вызывают значительное напряжение терморегуляции и снижение некоторых показателей работоспособности. Такие условия безопасны для здоровья, не приводят к кумуляции при повторном их действии и допускаются только на ограниченное время при постоянном медицинском контроле.

3. Критическое (недопустимое)перегревание и переохлаждение. В подобных условиях наблюдается срыв приспособительных механизмов терморегуляции организма, снижение работоспособности, наличие опасности для здоровья и явлений кумуляции при повторном действии неблагоприятных условий микроклимата.

При предельно допустимом и критическом перегревании и переохлаждении организма в качестве основных физиологических критериев принимаются потери веса и теплоотдача испарением влаги (при перегревании), средняя температура среды и температура тела, компоненты теплового обмена (теплоотдача, теплопродукция, изменения теплосодержания), показатели состояния сердечно-сосудистой системы (минутный и систолический объем крови и др.).

Таким образом, первая, вторая и третья степени воздействия высоких и низких температур окружающей среды могут быть расценены как допустимые, предельно допустимые и критические (или предельно переносимые) условия перегревания и переохлаждения организма. Каждая из степеней дискомфорта характеризуется определенной величиной дефицита или накопления тепла в организме. При составлении классификации тепловых состояний учитывались общегигиенические подходы к нормированию микроклимата, возможность выполнения работы с необходимым объемом и качеством, степень влияния неблагоприятных условий на состояние здоровья при однократном и повторном действии окружающей среды.

Исследования, проводимые с экипажами летательных аппаратов, работающими в экстремальных условиях, свидетельствуют о необходимости разработки средств профилактики от перегреваний и переохлаждений организма человека.

Решение этой важной проблемы может осуществляться по трем направлениям:

1. Разработка средств индивидуальной защиты членов экипажей летательных аппаратов.

2. Нормирование микроклимата помещений с учетом теплозащитных свойств одежды, сезона года, уровней эмоциональной и физической нагрузки, метеорологических условий окружающей среды и других факторов, встречающихся в полете.

3. Физиолого-гигиеническая регламентация режима труда и отдыха экипажей летательных аппаратов.

Одним из важных условий при конструировании теплорегулирующих систем является принцип автоматического терморегулирования, применение которого позволяет поддерживать комфортные условия микроклимата воздуха при различной теплоизоляции одежды и тяжести физической работы.

Источник