Осушка воздуха без изменения его температуры

ÐзбÑÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð»Ð°Ð³Ð° ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ из главнÑÑ Ð¿ÑиÑин повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑазÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹ , оÑобенно в ÑоÑÑийÑÐºÐ¸Ñ ÑÑловиÑÑ , когда намокÑие ÑÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð´ дейÑÑвием Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ ÑемпеÑаÑÑÑ Ð·Ð°Ð¼ÐµÑзаÑÑ, в ÑезÑлÑÑаÑе Ñего беÑон и киÑпиÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ»Ð°Ð´ÐºÐ° подвеÑÐ¶ÐµÐ½Ñ ÑаÑÑÑеÑкиваниÑ, ÑÑо пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº пÑеждевÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð²ÑÑ Ð¾Ð´Ñ ÑооÑÑжений из ÑÑÑоÑ. Ðе ÑÑÐ¾Ð»Ñ ÐºÐ°ÑаÑÑÑоÑиÑнÑ, но, Ñем не менее, знаÑиÑелÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑледÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð±ÑÑоÑной влажноÑÑи пÑи Ñ Ñанении ÑазлиÑного Ñода маÑеÑиалов и изделий. ÐÐ»Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð°ÑеÑиалов ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ ÑоÑÑоÑние, в коÑоÑом они Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑÑÑ Ð² ÑавновеÑии Ñ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑей ÑÑедой. ЧаÑе вÑего ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾ÑÑи ÑвлÑÑÑÑÑ ÐµÐ´Ð¸Ð½ÑÑвеннÑм либо наиболее важнÑм ÑакÑоÑом, вÑзÑваÑÑим неÑÑабилÑноÑÑÑ ÑвойÑÑв маÑеÑиалов.

Ðиже пÑиводÑÑÑÑ Ð½ÐµÑколÑко пÑимеÑов пÑоÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ³Ð°Ñивного влиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑенной влажноÑÑи:

- заÑжавевÑие меÑаллиÑеÑкие изделиÑ;

- ÑлежавÑиеÑÑ Ð¿Ð¾ÑоÑки и ÑÐ°Ñ Ð°Ñ;

- поÑаженнÑе коÑÑозией вÑклÑÑаÑели и конÑакÑÑ;

- пониженное ÑлекÑÑиÑеÑкое ÑопÑоÑивление изолиÑÑÑÑÐ¸Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиалов;

- плеÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÑекÑÑилÑнÑÑ Ð¸Ð·Ð´ÐµÐ»Ð¸ÑÑ Ð¸ Ð¼ÐµÑ Ð°Ñ ;

- ÑазмÑгÑивÑиеÑÑ Ð¸ ÑазÑÑÑеннÑе каÑÑоннÑе коÑобки;

- поÑеÑÑ Ð¾ÐºÑаÑки и поÑвление пÑÑен на ÑÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²ÐºÐ°Ñ Ð¸ гоÑовой пÑодÑкÑии. ÐÑи иÑполÑзовании ÑÑÑекÑивнÑÑ Ð¼ÐµÑодов и ÑÑедÑÑв боÑÑÐ±Ñ Ñ Ð¸Ð·Ð±ÑÑоÑной влажноÑÑÑÑ Ð´Ð¾ÑÑигаÑÑÑÑ ÑледÑÑÑие ÑезÑлÑÑаÑÑ:

- ÐÑодолжиÑелÑноÑÑÑ Ñ ÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвелиÑиваеÑÑÑ, Ñак как ÑдеÑживаеÑÑÑ ÑазвиÑие ÑазлиÑнÑÑ Ð¿ÑоÑеÑÑов, вÑзÑваÑÑÐ¸Ñ ÑÑ ÑдÑение поÑÑебиÑелÑÑÐºÐ¸Ñ ÑвойÑÑв;

- Ð¡Ð¾Ñ ÑанÑеÑÑÑ ÑÑабилÑноÑÑÑ ÑпаковоÑного маÑеÑиала;

- ÐоÑÑигаеÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑималÑное ÑодеÑжание влаги в пÑодÑкÑии, ÑдаеÑÑÑ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°ÑÑ ÐµÐµ коагÑлÑÑии. ÐаÑÑÐ´Ñ Ñ ÑказаннÑм, поддеÑжание Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾ÑÑи ÑвлÑеÑÑÑ ÐºÐ»ÑÑевÑм ÑакÑоÑом обеÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑда ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑов пÑоизводÑÑва. ÐÑи ÑÑом доÑÑигаеÑÑÑ ÑледÑÑÑее:

- Ð¡Ð¾Ñ ÑанÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑвонаÑалÑнÑе Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики акÑивнÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñов в ÑÑÑÑевÑÑ Ð¼Ð°ÑеÑÐ¸Ð°Ð»Ð°Ñ Ð¸ полÑÑабÑикаÑÐ°Ñ ;

- СнижаеÑÑÑ ÑоÑÑ Ð±Ð°ÐºÑеÑий;

- УменÑÑаÑÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑаÑÑ Ð½Ð° ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкое обÑлÑживание и длиÑелÑноÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑоев в ÑезÑлÑÑаÑе пÑедоÑвÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑеÑабаÑÑваемÑÑ Ð¿ÑодÑкÑов к ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑеÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑÑÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ его заÑоÑениÑ;

- УÑÑÑанÑÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ±Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°ÑеÑÑва вÑледÑÑвие Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾ÑÑи или ÑемпеÑаÑÑÑÑ.

ÐзвеÑÑÐ½Ñ ÑÑи оÑновнÑе меÑода боÑÑÐ±Ñ Ñ Ð¸Ð·Ð±ÑÑоÑнÑм влагоÑодеÑжанием воздÑÑ Ð° внÑÑÑи зданий и ÑооÑÑжений.

ÐÑÑимилÑÑиÑ

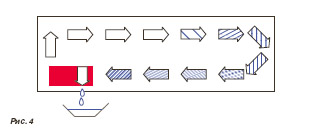

ÐеÑод оÑнован на ÑизиÑеÑкой ÑпоÑобноÑÑи Ñеплого воздÑÑ

а ÑдеÑживаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑее колиÑеÑÑво водÑнÑÑ

паÑов по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ

олоднÑм. УказаннÑй меÑод ÑеализÑеÑÑÑ ÑÑедÑÑвами венÑилÑÑии Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелÑнÑм подогÑевом Ñвежего воздÑÑ

а. СÑ

емаÑиÑно оÑÑÑка воздÑÑ

а меÑодом аÑÑимилÑÑии пÑедÑÑавлена на ÑиÑ. 1.

ÐеÑод оÑнован на ÑизиÑеÑкой ÑпоÑобноÑÑи Ñеплого воздÑÑ

а ÑдеÑживаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑее колиÑеÑÑво водÑнÑÑ

паÑов по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñ

олоднÑм. УказаннÑй меÑод ÑеализÑеÑÑÑ ÑÑедÑÑвами венÑилÑÑии Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелÑнÑм подогÑевом Ñвежего воздÑÑ

а. СÑ

емаÑиÑно оÑÑÑка воздÑÑ

а меÑодом аÑÑимилÑÑии пÑедÑÑавлена на ÑиÑ. 1.

ÐаннÑй меÑод в ÑÑде ÑлÑÑаев (баÑÑейнÑ, погÑеба, ÑкладÑкие помеÑениÑ, галÑваниÑеÑкие ÑÐµÑ Ð° и Ñ.п.) ÑвлÑеÑÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑаÑоÑно ÑÑÑекÑивнÑм в ÑÐ¸Ð»Ñ Ð´Ð²ÑÑ Ð¿ÑиÑин:

- СпоÑобноÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð³Ð»Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ Ð¾Ð¼ водÑнÑÑ Ð¿Ð°Ñов огÑаниÑена и не поÑÑоÑнна, бÑдÑÑи завиÑима Ð¾Ñ Ð²Ñемени года, ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ð¸ абÑолÑÑной влажноÑÑи аÑмоÑÑеÑного воздÑÑ Ð°.

- РаÑÑмаÑÑиваемÑй меÑод Ñ Ð°ÑакÑеÑизÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑеннÑм ÑнеÑгопоÑÑеблением в ÑвÑзи Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñием безвозвÑаÑнÑÑ Ð¿Ð¾ÑеÑÑ Ñвного (ÑаÑÑ Ð¾Ð´Ñемого на подогÑев пÑиÑоÑного воздÑÑ Ð°) и ÑкÑÑÑого (ÑодеÑжаÑегоÑÑ Ð² ÑдалÑемÑÑ Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ Ð¾Ð¼ паÑÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ) Ñепла. СледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ, ÑÑо ÑкÑÑÑÐ°Ñ ÑаÑÑÑ Ñепла (ÑнÑалÑпии), опÑеделÑÐµÐ¼Ð°Ñ ÑеплоÑой иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ, ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑнÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑеÑÑ. С каждÑм килогÑаммом влаги пÑи ÑÑом ÑеÑÑеÑÑÑ 580 ккал (2,4 мÐж).

ÐдÑоÑбÑионнÑй меÑод

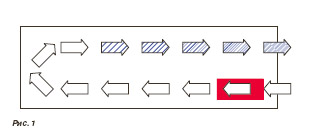

ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод оÑнован на ÑоÑбÑионнÑÑ

(влагопоглоÑаÑÑиÑ

) ÑвойÑÑваÑ

некоÑоÑÑÑ

веÑеÑÑв ÑоÑбенÑов . ÐÐ¼ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑиÑÑо капиллÑÑнÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑÑ Ñ Ñ

имиÑеÑким импеÑгиÑованием, ÑоÑбенÑÑ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñной Ð¿Ð°Ñ Ð¸Ð· воздÑÑ

а. Ðо меÑе наÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑбенÑа влагой ÑÑÑекивноÑÑÑ Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑнижаеÑÑÑ. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑоÑÐ±ÐµÐ½Ñ Ð½Ñжно пеÑиодиÑеÑки ÑегенеÑиÑоваÑÑ, Ñ.е. вÑпаÑиваÑÑ Ð¸Ð· него Ð²Ð»Ð°Ð³Ñ Ð¿ÑÑем пÑодÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñоком гоÑÑÑего воздÑÑ

а. СÑ

емаÑиÑно оÑÑÑка воздÑÑ

а меÑодом адÑоÑбÑии пÑедÑÑавлена на ÑиÑ. 2.

ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод оÑнован на ÑоÑбÑионнÑÑ

(влагопоглоÑаÑÑиÑ

) ÑвойÑÑваÑ

некоÑоÑÑÑ

веÑеÑÑв ÑоÑбенÑов . ÐÐ¼ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑиÑÑо капиллÑÑнÑÑ ÑÑÑÑкÑÑÑÑ Ñ Ñ

имиÑеÑким импеÑгиÑованием, ÑоÑбенÑÑ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñной Ð¿Ð°Ñ Ð¸Ð· воздÑÑ

а. Ðо меÑе наÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑбенÑа влагой ÑÑÑекивноÑÑÑ Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑнижаеÑÑÑ. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑоÑÐ±ÐµÐ½Ñ Ð½Ñжно пеÑиодиÑеÑки ÑегенеÑиÑоваÑÑ, Ñ.е. вÑпаÑиваÑÑ Ð¸Ð· него Ð²Ð»Ð°Ð³Ñ Ð¿ÑÑем пÑодÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñоком гоÑÑÑего воздÑÑ

а. СÑ

емаÑиÑно оÑÑÑка воздÑÑ

а меÑодом адÑоÑбÑии пÑедÑÑавлена на ÑиÑ. 2.

РнедоÑÑаÑкам ÑаÑÑмаÑÑиваемого меÑода, как и в пÑедÑдÑÑем ÑлÑÑае, оÑноÑиÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑенное ÑнеÑгопоÑÑебление в ÑвÑзи Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñием безвозвÑаÑнÑÑ

поÑеÑÑ Ñвного и ÑкÑÑÑого Ñепла. ÐÑи ÑÑом ÑледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ, ÑÑо в данном ÑлÑÑае оÑÑÑеÑÑвлÑеÑÑÑ Ð½Ð°Ð³Ñев оÑноÑиÑелÑно  неболÑÑого колиÑеÑÑва воздÑÑ

а в ÑегенеÑиÑÑÑÑем плеÑе (ок. 25 30% Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑва воздÑÑ

а, ÑиÑкÑлиÑÑÑÑего в оÑновном конÑÑÑе) до знаÑиÑелÑно более вÑÑокиÑ

ÑемпеÑаÑÑÑ (поÑÑдка 150 °Ð¡). РнедоÑÑаÑкам Ñакже оÑноÑиÑÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑеннÑй ÑÑок ÑлÑÐ¶Ð±Ñ ÑоÑбенÑа, оÑобенно в ÑлÑÑае иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñолей лиÑиÑ, подвеÑженнÑÑ

вÑмÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñи оÑклонении Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑнÑÑ

ÑеÑ

нологиÑеÑкиÑ

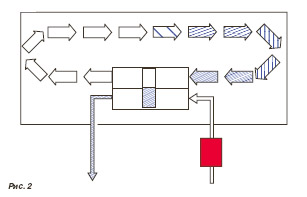

Ñежимов ÑабоÑÑ. Ðолее пÑакÑиÑнÑм ÑвлÑеÑÑÑ Ð¸ÑполÑзование ÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð³ÐµÐ»Ñ Ð½Ð° ÑÑекловолоконном ноÑиÑеле. ÐÑинÑип дейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð°Ð´ÑоÑбÑионнÑÑ

оÑÑÑиÑелей пÑоизводÑÑва ÑиÑÐ¼Ñ HB COTES A/S (ÐаниÑ) пÑедÑÑавлен на ÑиÑ.3

неболÑÑого колиÑеÑÑва воздÑÑ

а в ÑегенеÑиÑÑÑÑем плеÑе (ок. 25 30% Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑва воздÑÑ

а, ÑиÑкÑлиÑÑÑÑего в оÑновном конÑÑÑе) до знаÑиÑелÑно более вÑÑокиÑ

ÑемпеÑаÑÑÑ (поÑÑдка 150 °Ð¡). РнедоÑÑаÑкам Ñакже оÑноÑиÑÑÑ Ð¾Ð³ÑаниÑеннÑй ÑÑок ÑлÑÐ¶Ð±Ñ ÑоÑбенÑа, оÑобенно в ÑлÑÑае иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñолей лиÑиÑ, подвеÑженнÑÑ

вÑмÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñи оÑклонении Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑнÑÑ

ÑеÑ

нологиÑеÑкиÑ

Ñежимов ÑабоÑÑ. Ðолее пÑакÑиÑнÑм ÑвлÑеÑÑÑ Ð¸ÑполÑзование ÑÐ¸Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð³ÐµÐ»Ñ Ð½Ð° ÑÑекловолоконном ноÑиÑеле. ÐÑинÑип дейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð°Ð´ÑоÑбÑионнÑÑ

оÑÑÑиÑелей пÑоизводÑÑва ÑиÑÐ¼Ñ HB COTES A/S (ÐаниÑ) пÑедÑÑавлен на ÑиÑ.3

ÐонденÑаÑионнÑй меÑод

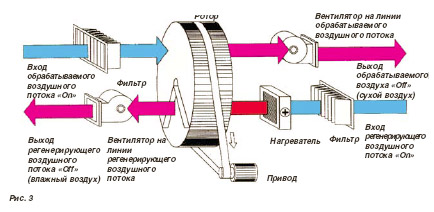

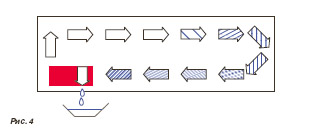

ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод оÑнован на пÑинÑипе конденÑаÑии водÑнÑÑ

паÑов , ÑодеÑжаÑиÑ

ÑÑ Ð² воздÑÑ

е, пÑи оÑ

лаждении его ниже ÑоÑки ÑоÑÑ. ÐÑÑÑка воздÑÑ

а Ñ Ð¸ÑполÑзованием конденÑаÑионного меÑода ÑÑ

емаÑиÑно пÑедÑÑавлена на ÑиÑ. 4.

ÐÑÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑод оÑнован на пÑинÑипе конденÑаÑии водÑнÑÑ

паÑов , ÑодеÑжаÑиÑ

ÑÑ Ð² воздÑÑ

е, пÑи оÑ

лаждении его ниже ÑоÑки ÑоÑÑ. ÐÑÑÑка воздÑÑ

а Ñ Ð¸ÑполÑзованием конденÑаÑионного меÑода ÑÑ

емаÑиÑно пÑедÑÑавлена на ÑиÑ. 4.

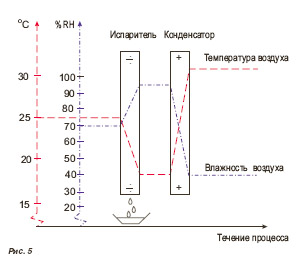

ÐеÑод ÑеализÑеÑÑÑ Ñ Ð¸ÑполÑзованием пÑинÑипа Ñеплового ÑдаÑа, Ñоздаваемого пÑи ÑабоÑе Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ñного конÑÑÑа Ñ ÑаÑположеннÑми непоÑÑедÑÑвенно дÑÑг за дÑÑгом иÑпаÑиÑелем и конденÑаÑоÑом. ÐÑинÑип дейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¾ÑÑÑиÑелей конденÑаÑионного Ñипа пÑоизводÑÑва ÑиÑÐ¼Ñ DANTHERM A/S (ÐаниÑ) пÑедÑÑавлен на ÑиÑ. 5.

ÐÑÑÑиÑÐµÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑионного Ñипа ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· компÑеÑÑоÑной Ñ

олодилÑной ÑÑÑановки, иÑполÑзÑемой Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ

лажденной повеÑÑ

ноÑÑи, и венÑилÑÑоÑа, подаÑÑего воздÑÑнÑе маÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ

ноÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑакÑа Ñ Ð½ÐµÐ¹ влажного воздÑÑ

а. ÐоздÑÑ

, пÑоÑедÑий ÑеÑез ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸, ÑледоваÑелÑно, ÑÑÑаÑивÑий опÑеделеннÑÑ ÑаÑÑÑ ÑодеÑжаÑейÑÑ Ð² нем влаги, Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÐµÑÑÑ Ð² помеÑение и ÑмеÑиваеÑÑÑ Ñ Ð½Ð°Ñ

одÑÑимÑÑ Ð² нем воздÑÑ

ом. Таким обÑазом, абÑолÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ оÑноÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ

а в помеÑении поÑÑепенно ÑнижаÑÑÑÑ. ХаÑакÑеÑной оÑобенноÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑода ÑвлÑеÑÑÑ ÑÐ¾Ñ ÑакÑ, ÑÑо ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие ÑнеÑгеÑиÑеÑкие пеÑеÑ

Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÑÑÑеÑÑвлÑÑÑÑÑ Ð² пÑеделаÑ

замкнÑÑого конÑеÑваÑивного Ñикла, ÑоÑмиÑÑемого в пÑеделаÑ

обÑлÑживаемого помеÑениÑ, внÑÑÑи коÑоÑого Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼ÐµÑÑо ÑеÑиÑкÑлÑÑионнÑй воздÑÑ

ообмен. РкаÑеÑÑве оÑделÑнÑÑ

ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ Ñеплового баланÑа вÑÑÑÑпаÑÑ ÑегенеÑаÑÐ¸Ñ ÑнеÑгии за ÑÑÐµÑ Ð¿ÐµÑеÑ

ода ÑкÑÑÑого Ñепла в Ñвное пÑи конденÑаÑии ÑдалÑемой влаги, а Ñакже пÑеобÑазование ÑлекÑÑиÑеÑкой и меÑ

аниÑеÑкой ÑнеÑгии, ÑвÑзанной Ñ ÑабоÑой компÑеÑÑоÑа и венÑилÑÑоÑов, в Ñвное Ñепло. Ð ÑезÑлÑÑаÑе колиÑеÑÑво Ñепла, оÑдаваемого на конденÑаÑоÑе, пÑевÑÑÐ°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво Ñепла, оÑбиÑаемого на иÑпаÑиÑеле. ÐÑледÑÑвие ÑÑого, наÑÑÐ´Ñ Ñ Ð¾ÑÑÑением воздÑÑ

а, оÑÑÑеÑÑвлÑеÑÑÑ ÐµÐ³Ð¾ подогÑев. ÐÑи ÑÑом ÑазниÑа ÑемпеÑаÑÑÑ Ð½Ð° вÑ

оде и вÑÑ

оде из оÑÑÑиÑÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ñ

одиÑÑÑ Ð² пÑеделаÑ

35 °Ð¡ .

ÐÑÑÑиÑÐµÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑионного Ñипа ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· компÑеÑÑоÑной Ñ

олодилÑной ÑÑÑановки, иÑполÑзÑемой Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ

лажденной повеÑÑ

ноÑÑи, и венÑилÑÑоÑа, подаÑÑего воздÑÑнÑе маÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ

ноÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑакÑа Ñ Ð½ÐµÐ¹ влажного воздÑÑ

а. ÐоздÑÑ

, пÑоÑедÑий ÑеÑез ÑиÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸, ÑледоваÑелÑно, ÑÑÑаÑивÑий опÑеделеннÑÑ ÑаÑÑÑ ÑодеÑжаÑейÑÑ Ð² нем влаги, Ð²Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÐµÑÑÑ Ð² помеÑение и ÑмеÑиваеÑÑÑ Ñ Ð½Ð°Ñ

одÑÑимÑÑ Ð² нем воздÑÑ

ом. Таким обÑазом, абÑолÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ оÑноÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ

а в помеÑении поÑÑепенно ÑнижаÑÑÑÑ. ХаÑакÑеÑной оÑобенноÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑода ÑвлÑеÑÑÑ ÑÐ¾Ñ ÑакÑ, ÑÑо ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие ÑнеÑгеÑиÑеÑкие пеÑеÑ

Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÑÑÑеÑÑвлÑÑÑÑÑ Ð² пÑеделаÑ

замкнÑÑого конÑеÑваÑивного Ñикла, ÑоÑмиÑÑемого в пÑеделаÑ

обÑлÑживаемого помеÑениÑ, внÑÑÑи коÑоÑого Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼ÐµÑÑо ÑеÑиÑкÑлÑÑионнÑй воздÑÑ

ообмен. РкаÑеÑÑве оÑделÑнÑÑ

ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ Ñеплового баланÑа вÑÑÑÑпаÑÑ ÑегенеÑаÑÐ¸Ñ ÑнеÑгии за ÑÑÐµÑ Ð¿ÐµÑеÑ

ода ÑкÑÑÑого Ñепла в Ñвное пÑи конденÑаÑии ÑдалÑемой влаги, а Ñакже пÑеобÑазование ÑлекÑÑиÑеÑкой и меÑ

аниÑеÑкой ÑнеÑгии, ÑвÑзанной Ñ ÑабоÑой компÑеÑÑоÑа и венÑилÑÑоÑов, в Ñвное Ñепло. Ð ÑезÑлÑÑаÑе колиÑеÑÑво Ñепла, оÑдаваемого на конденÑаÑоÑе, пÑевÑÑÐ°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑеÑÑво Ñепла, оÑбиÑаемого на иÑпаÑиÑеле. ÐÑледÑÑвие ÑÑого, наÑÑÐ´Ñ Ñ Ð¾ÑÑÑением воздÑÑ

а, оÑÑÑеÑÑвлÑеÑÑÑ ÐµÐ³Ð¾ подогÑев. ÐÑи ÑÑом ÑазниÑа ÑемпеÑаÑÑÑ Ð½Ð° вÑ

оде и вÑÑ

оде из оÑÑÑиÑÐµÐ»Ñ Ð½Ð°Ñ

одиÑÑÑ Ð² пÑеделаÑ

35 °Ð¡ .

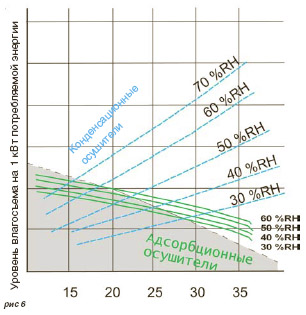

СопоÑÑавление конденÑаÑионного и ÑоÑбÑионного меÑодов оÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ

а пÑедÑÑавлено на ÑиÑ.6

СопоÑÑавление конденÑаÑионного и ÑоÑбÑионного меÑодов оÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ

а пÑедÑÑавлено на ÑиÑ.6

ÐбÑаÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð° ÑÐµÐ±Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ, ÑÑо Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑионнÑÑ Ð¾ÑÑÑиÑелей Ñ ÑоÑÑом ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼ÐµÑÑо ÑвелиÑение влагоÑÑема на 1 кÐÑ Ð¿Ð¾ÑÑеблÑемой ÑнеÑгии. У адÑоÑбÑионнÑÑ Ð¾ÑÑÑиÑелей ÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑÑÑ ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð±ÑаÑной и менее вÑÑаженной по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑионнÑми оÑÑÑиÑелÑми. ÐÑоме Ñого, ÑÑÑекÑивноÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑионнÑÑ Ð¾ÑÑÑиÑелей Ñезко Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ ÑменÑÑением оÑноÑиÑелÑной влажноÑÑи воздÑÑ Ð°, в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ°Ðº Ñ Ð°Ð´ÑоÑбÑионнÑÑ Ð¾ÑÑÑиÑелей Ð´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑимоÑÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑно Ñлабее. Ð ÑезÑлÑÑаÑе можно ÑеÑко вÑделиÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи пÑеимÑÑеÑÑвенного иÑполÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ из ÑопоÑÑавлÑемÑÑ Ñипов оÑÑÑиÑелей, ÑÑо на ÑиÑ. 6 обознаÑено заÑенением. С ÑкономиÑеÑкой ÑоÑки зÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑионнÑй меÑод ÑвлÑеÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ ÑÑÑекÑивнÑм по ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑоÑбÑионнÑм пÑи вÑÑÐ¾ÐºÐ¸Ñ Ð·Ð½Ð°ÑениÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑÑ Ð¸ оÑноÑиÑелÑной влажноÑÑи. ÐмеÑÑе Ñ Ñем, ÑоÑбÑионнÑе оÑÑÑиÑели ÑпоÑÐ¾Ð±Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑживаÑÑ ÑÑезвÑÑайно низкÑÑ Ð¾ÑноÑиÑелÑнÑÑ Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ, вплоÑÑ Ð´Ð¾ 2%, пÑи ÑемпеÑаÑÑÑÐ°Ñ Ð´Ð¾ 20°Ð¡. ÐÑименение ÑоÑбÑионнÑÑ Ð¾ÑÑÑиÑелей ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑавданнÑм на ледовÑÑ Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ°Ð´ÐºÐ°Ñ , Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð°Ñ , в виннÑÑ Ð¸ пивнÑÑ Ð¿Ð¾Ð³ÑÐµÐ±Ð°Ñ , Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°ÑÑÐ¸Ñ ÑÑннелÑÑ , моÑозилÑнÑÑ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÐ°Ñ , овоÑÐµÑ ÑанилиÑÐ°Ñ Ð¸ Ñ.п. РплаваÑелÑнÑÑ Ð±Ð°ÑÑÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ , где ÑоглаÑно дейÑÑвÑÑÑим ноÑмаÑивам ÑемпеÑаÑÑÑа Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° бÑÑÑ Ð½Ðµ менее 26 °Ð¡, а ÑемпеÑаÑÑÑа воздÑÑ Ð° должна пÑевÑÑаÑÑ ÐµÐµ на 12 °Ð¡, безÑÑловнÑми пÑеимÑÑеÑÑвами обладаÑÑ Ð¾ÑÑÑиÑели конденÑаÑионного Ñипа. ÐналогиÑÐ½Ð°Ñ ÑиÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼ÐµÑÑо пÑи ÑÑÑке пиломаÑеÑиалов, пÑоведении коÑмеÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑемонÑов помеÑений, в мÑзеÑÑ , зÑиÑелÑнÑÑ Ð·Ð°Ð»Ð°Ñ , коÑелÑнÑÑ , пÑаÑеÑнÑÑ Ð¸ на ÑÑде дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾Ð±ÑекÑов подобного Ñода.

“ÐÐТÐÐ¥” – инжиниÑÐ¸Ð½Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ. Ðа наÑем ÑеÑÑÑÑе air-ventilation.ru ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе ÑзнаÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¸ полÑÑиÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÑÑеÑкое пÑедложение.

ÐолÑÑиÑе коммеÑÑеÑкое пÑедложение на email:

ÐÑжна конÑÑлÑÑаÑиÑ? ÐвониÑе:

ÐÑзÑÐ²Ñ Ð¾ компании ÐÐÐ “ÐÐТÐÐ¥”:

ÐнÑоÑмаÑиÑ, ÑазмеÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° ÑайÑе, ноÑÐ¸Ñ Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¸ÑелÑнÑй Ñ Ð°ÑакÑÐµÑ Ð¸ ни пÑи ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑÑловиÑÑ Ð½Ðµ ÑвлÑеÑÑÑ Ð¿ÑблиÑной оÑеÑÑой.

Источник

Осушение воздуха – процесс снижения его влагосодержания. Рассмотрим варианты реализации процесса осушения воздуха и области применения каждого из них.

Pin up pinupbet vvc23.ru.

Для наглядности будет использована I-d диаграмма Рамзина влажного воздуха

Способы осушения

Сразу заметим, что это не то же самое, что снижение относительной влажности. Взглянув на I-d диаграмму, всё становится очевидным: осушка воздуха – процесс, идущий влево (при этом не важно, вверх или вниз, важно, что конечная точка будет левее начальной), а относительную влажность можно снизить даже путем добавления воды, если воздух при этом нагревать.

Итак, наша цель – выделить из воздуха влагу. Сразу скажем, что выделить влагу гораздо сложнее, чем испарить её. Испаряется она сама собой, пока дело не дойдет до состояния насыщения. А вот расставаться с воздухом вода не любит.

Конденсационный метод

Один из способов их разъединения упоминался при описании процесса охлаждения – по достижению относительной влажности, близкой к 100%, выпадал конденсат. Это конденсационный метод осушки. Он заключается в охлаждении воздуха ниже точки росы и отвода образовавшегося конденсата. Чем ниже температура охлаждения, тем больше образуется жидкой фазы, тем эффективнее осушка.

Адсорбционный метод

Других способов, видимых из диаграммы, нет. Однако существует ещё три распространенных метода осушки. Первый – адсорбционный. Здесь нам помогают физические свойства некоторых веществ поглощать влагу. Самые распространенные – активированный уголь, алюмогель (Al2O3), силикагель (SiO2). Эти вещества в своей молекулярной структуре имеют так называемые ячейки, в которые попадают молекулы водяного пара и “запираются” там. Вынуждающей силой является сила поверхностного натяжения, действующая на молекулу водяного пара, когда последняя оказывается около поверхности адсорбента. Каждый из адсорбентов имеет свою «степень очистки» воздуха от влаги, а потому обычно их используют ступенями – сначала грубая очистка (активированный уголь), потом тонкая (силикагель, следом алюмогель). Результат – миллиграммы воды в килограммах воздуха! Минимальное влагосодержание составляет 0.03г/кг, что соответствует температуре точки росы почти -50С.

Процесс адсорбции сопровождается выделением теплоты адсорбции. В то же время при осушении поглощается примерно равная теплоте адсорбции теплота смачивания. Результатом является практически полная неизменность энтальпии воздуха – изоэнтальпийный процесс (вверх влево на I-d диаграмме). Как следствие, температура воздуха растет и может достигать, а иногда и превышать 50С.

Со временем адсорбер насыщается влагой и требует регенерации, реализуемой через его нагрев. При повышении температуры, например до 120-150С для силикагеля, накопленная влага испаряется и адсорбент снова готов к осушающей работе. Учитывая необходимость такой регенерации, в установках осушения используют два параллельных адсорбера – в то время, как первый пегенерируется, работает второй.

Абсорбционный метод

Второй способ, не просматривающийся из I-d-диаграммы, но очень схожий с предыдущим – абсорбционный. Наиболее широко распространенные абсорбенты – хлористый литий (LiCl) и водные растворы хлористого кальция (CaCl2*6H2O). Движущей силой процесса является разность парциальных давлений водяного пара – в пограничном слое абсорбента оно ниже, чем над его поверхностью. В зависимости от температуры раствора можно добиться осушка как с повышением температуры, так и без её изменения или с её уменьшением. Ещё одним плюсом является возможность непрерывной регенерации: достаточно установить насос для прокачки абсорбента в регенератор и обратно в абсорбер.

Также следует учитывать, что степень осушки абсорбентами заметно ниже, чем адсорберами. Минимальное влагосодержание, достижимое при использовании хлористого лития – 1г/кг (температура точки росы -15С).

Компрессионный метод

Наконец, последний метод осушки просматривается из диаграммы влажного воздуха для переменного давления. А раз мы взяли диаграмму для разных давлений, значит этот способ напрямую с разными давлениями и связан. Итак, компрессионный метод осушки (осушка сжатием).

Основа метода – повышение парциального давления насыщенного пара при сжатии воздуха. Это вполне очевидно, если вспомнить определение парциального давления и закон Дальтона, гласящий, что давление газа равно сумме парциальных давлений его составляющих. Для воздуха: давление воздуха равно сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяных паров (к слову, парциальное давление сухого воздуха можно разложить на сумму парциальных давлений входящих в его состав газов (азот, кислород и т.д.), но химический состав воздуха нас не интересует). Далее становится понятным, что увеличив давление воздуха в k раз, парциальные давления также увеличатся в k раз. Следовательно, парциальное давление водяного пара возрастет в k раз. Но парциальное давление насыщения-то не меняется – оно зависит только от температуры! Теперь вспомним определение относительной влажности – это отношение парциальных давлений текущего и насыщенного водяного пара. Первая цифра увеличилась в k раз, вторая осталась прежней, в итоге φ возросла в k раз, а если phi достигнет 100%, то неизбежно выпадет конденсат. Вывод – при сжатии воздуха растет его относительная влажность и в перспективе появляется жидкая фаза. Остается её слить, а воздуху вернуть первоначальное давление – осушка произведена!

На I-d-диаграмме (напомним, что она выполненяется для конкретного давления) компрессионный метод условно можно изобразить линией влево по изотерме до нужного влагосодержания. В целях развития воображения можно использовать одну I-d-диаграмму для разных давлений, учитывая, что она сжимается по горизонтальной оси точно также (точно во столько же раз), как и подопытный воздух. Сжали в 2 раза, и точка c φ=50% превратилась в φ=100%.

Полезные формулы, описывающие процесс осушения воздуха:

конденсационный метод:

- Уравнения балансов теплоты и влаги:

Mсух·I1 – Nнагр = Mсух·I2;

Mсух·d1 – Mконд.вода = Mсух·d2; - Угловой коэффициент:

ε = (I2-I1)/(d2-d1) = Nнагр/Mконд.вода; - Количество отведенной воды:

Mконд.вода = Mсух· (d2-d1).

- Уравнения балансов теплоты и влаги:

адсорбционный метод:

- Уравнения балансов теплоты и влаги:

Mсух·I2 = Mсух·I1 – Mконд.вода·cвода·t2 – Mконд.вода·qтепл.ад. + Mконд.вода·qсмач,

Mсух·d2 = Mсух·d1 – Mконд.вода; - Угловой коэффициент:

ε = (I2-I1)/(d2-d1) = cвода·t2 + qтепл.ад. – qсмач = cвода·t2 ≈ 4.2t2; - Температура после осушки:

t2 ≈ t1 + r· (d1-d2) / cвл.возд.; - Количество отведенной воды:

Mконд.вода = Mсух· (d2-d1).

- Уравнения балансов теплоты и влаги:

абсорбционный метод:

- Уравнения балансов теплоты и влаги:

Mсух·I2 = Mсух·I1 – Mконд.вода·cвода·t2,

Mсух·d2 = Mсух·d1 – Mконд.вода; - Угловой коэффициент:

ε = (I2-I1)/(d2-d1) = Nнагр/Mконд.вода; - Количество отведенной воды:

Mконд.вода = Mсух· (d2-d1).

- Уравнения балансов теплоты и влаги:

где:

Mсух = Gсух·ρ – массовый расход воздуха,

Gсух – расход сухого воздуха в потоке влажного воздуха, Gсух=Gвлаж· (1-d1). В расчетах, ввиду малости d1, часто под расходом сухого воздуха подразумевают расход влажного воздуха. Аналогичное допущение было принято и в примерах.

23.01.2013 19:52. таня

Источник