Реакция человека на изменение температуры

Реакция организма на изменение окружающей температуры. Дрожь и гусиная кожа

Вследствие такого перераспределения крови, резкого увеличения скорости ее протекания и повышения температуры кожи теплоотдача с поверхности тела может значительно увеличиться. Однако отдача тепла с поверхности тела путем усиления конвекции и излучения играет существенную роль только при внешней температуре примерно до 30°. При повышении температуры воздуха и при более интенсивной физической работе наблюдается увеличение влаговыделения из организма через кожу, что видно из приведенных ниже данных Н. К. Витте и других авторов.

На испарение 1 г воды требуется затрата около 0,6 ккал. Это тепло при испарении пота отнимается от поверхности кожи. Необходимо иметь в виду, что отдача тепла происходит только тогда, когда пот испаряется, а не стекает каплями с поверхности тела. В последнем случае потоотделение является в отношении теплоотдачи малоэффективным.

Значительную роль при отдаче тепла организмом играет также испарение с поверхности легких. Однако при повышении температуры окружающего воздуха главная масса воды испаряется через кожу, а ие через легкие. О количестве воды, испаряющейся через легкие и кожу при различных температурах внешнего воздуха, можно судить но следующим опытным данным.

Таким образом, количество воды, испаряющейся через легкие, при повышении температуры с 9,5 до 26,4° уменьшилось с 20 до 6% по отношению ко всему количеству испаряющейся воды (в граммах в сутки).

Наряду с уменьшением теплоотдачи происходит повышение общего обмена вследствие усиления гликогенной функции печени и активной деятельности щитовидной железы. Это способствует увеличению теплопродукции организма. Дрожь и «гусиная кожа», наблюдающиеся при воздействии холода, связаны с мышечными сокращениями и направлены на повышение количества вырабатываемого организмом тепла.

При холоде сокращается потребность в жидкости вследствие уменьшения потери тепла организмом путем испарения и увеличивается потребность в пище в связи с повышением общего обмена. Необходимо отмстить, что целесообразное значение для жизнедеятельности организма имеет только то повышение газообмена, а следовательно, и теплопродукции, которое наблюдается при температурах воздуха ниже 18°. Увеличение же газообмена при высоких температурах воздуха, являющееся рефлекторным ответом организма на расширение кровеносных сосудов и повышение температуры кожи, ведет к повышению температуры тела в связи с накоплением тепла в организме.

– Также рекомендуем “Влияние влажности и движения воздуха на терморегуляцию. Отрицательное влияние высокой температуры на организм”

Оглавление темы “Микроклимат на рабочем месте”:

- Особенности терморегуляции организма. Акклиматизация

- Реакция организма на изменение окружающей температуры. Дрожь и гусиная кожа

- Влияние влажности и движения воздуха на терморегуляцию. Отрицательное влияние высокой температуры на организм

- Последствия перегревания организма: гипертермия и судороги

- Требования к температуре на промышленных объектах. Предупреждение перегревания организма

- Меры защиты организма от источников теплового излучения на работе

- Организация вентиляции на рабочем месте. Аэрация

- Меры личной профилактики перегревания организма. Радиационные кабины отдыха

- Предупреждение переохлаждения организма во время работы. Оценка метеорологических условий – относительность температуры

- Влияние радиоволн на организм человека. Защита от вреда радиоволн

Источник

00:00 / 00:00

В этой статье вы узнаете:

- Что такое метеозависимость;

- Причины реакции организма на изменение погоды;

- Какие болезни обостряются при смене погодных условий;

- Признаки метеозависимости;

- Как избавится от метеозависимости.

Замечаете ухудшение самочувствия при резких перепадах погоды? Ваше тело способно «чувствовать» приближение ненастья? – возможно, именно Вы относитесь к категории метеозависимых людей.

Но можно ли списывать некомфортные соматические состояния на непогоду? – давайте разберемся.

Что такое «метеозависимость»

Первое, на что стоит обратить внимание – это то, что метеозависимость не отдельная болезнь. Но игнорировать данную проблему не нужно – это сигнал организма о том, что с ним не все в порядке.

Существует много факторов, которые определяют погодные условия: температура, влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, радиоактивность, уровень концентрации озона и кислорода и тому подобное. И каждый из них особым образом влияет на самочувствие человека.

По своей природе метеозависимость – это сбои в работе адаптативных функций организма. В большинстве случаев, это сопутствующий синдром различных заболеваний, но иногда метеозависимость может проявляться и у вполне здоровых людей.

Организм человека – это удивительный механизм. Когда он работает без сбоев, то изменение погоды сопровождается быстрыми изменениями темпов выработки определенных гормонов, скорости свертывания крови, изменением количества тромбоцитов и активности ферментов. Все эти процессы образуют своеобразный щит для организма при ухудшении погодных условий.

У людей, страдающих различными болезнями данная перестройка проходит со сбоями, или не происходит вовсе. И как следствие – на изменение погодных условий организм реагирует патологическими изменениями, а не приспособительными реакциями.

Болезненные реакции на перепады погоды люди заметили еще во времена Гиппократа, но как медицинский факт признали относительно недавно – в ХХ веке. Это стало толчком к развитию отдельной науки – биометеорологии, которая изучает проявления метеозависимости в людей.

Причины реакции организма на изменение погоды

В основном нарушения адаптативных возможностей организма вызывают различные факторы:

- хроническая усталость – при различных стрессовых ситуациях, действующих длительное время;

- бессонница;

- дефицитные состоянии – при недостатке витаминов и минералов;

- хронические заболевания;

- интенсивные физические нагрузки, без периодов восстановления.

В норме адаптационный процесс с физиологической точки зрения происходит следующим образом: при ухудшении погодных условий, кровь замедляет свое движение по капиллярам. Как следствие, давление в сосудах падает и включается механизм, предохраняющий организм от остановки кровообращения. Таким образом способствуя продолжению нормальной жизнедеятельности.

Признаки метеозависимости

Проявляется метеозависимость обострением хронических болезней, сбоями в работе жизненно важных систем организма, стабильным ухудшением самочувствия.

Почти каждый третий житель нашей планеты испытывает симптомы метеозависимости. Также стоит отметить, что жители города подвергаются воздействию погоды гораздо чаще, чем жители села.

Различные варианты ухудшения погодных условий провоцируют соответствующие сбои в работе систем организма:

- Повышение влажности воздуха – опасный фактор для людей с болезнями сердца. Большинство летальных случаев происходят именно перед грозой. Также страдают люди с болезнями опорно-двигательного аппарата, а также с хроническими заболеваниями легких.

- Низкий уровень кислорода в воздухе, «естественная гипоксия» – несет опасность людям, больным астмой и ишемией.

- Резким перепадам атмосферного давления наиболее подвержены гипертоники и гипотоники. При повышении атмосферного давления у людей с гипертонией повышается и без того высокое давление. Обычно это явление происходит зимой. Холод способствует сужению кровеносных сосудов, а сердце, чтобы обогреть организм начинает работать в усиленном режиме. И наоборот, для людей с гипотонией – опасность несет понижение атмосферного давления. Организм, готовясь к циклону, снижает кровяное давление, чтобы уменьшить нагрузку на стенки сосудов.

- Туман – приносит плохое самочувствие людям с болезнями щитовидной железы, а также женщинам в период климакса.

- Сильный ветер способствует обострению психических расстройств. В сочетании с понижением температуры может вызвать сильные головные боли. Интересно, что влажный ветер с морским бризом вызывает приятные ощущения, покой и умиротворение, а вот сухой, порывистый ветер наоборот портит настроение и провоцирует агрессивные проявления.

- Резкий переход от тепла к холоду провоцирует обострение хронических заболеваний и аллергических реакций. Распространенным явлением становится холодовая крапивница и неаллергическая ринит, как реакция на мороз.

- При любых изменениях природных условий резко ухудшается состояние больных вегетососудистой дистонией.

Кроме того, большинство людей имеют способность «предвидеть» изменения погодных условий. Так, те, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перед ухудшением погоды испытывают боль в суставах, спине и конечностях в целом.

В 2007 году The American Journal of Medicine опубликовал результаты исследования Медицинского центра Тафтса (Бостон, Массачусетс). Специалисты проанализировали жалобы 300 пациентов и установили взаимосвязь между изменениями погоды и болезненными ощущениями в суставах.

Так что те, кто жалуется на боли в спине в преддверии плохой погоды, не врут. Физиологический механизм этого процесса довольно прост: повышенная влажность и сниженное атмосферное давление становятся причиной отека тканей вокруг суставов. А отек, в свою очередь, раздражает нервные окончания, вызывая боль.

Как избавится от метеозависимости

Общеизвестно, что уровень адаптационных возможностей человека к метрологическим условиям зависит от устойчивости психических процессов индивида. Если человек спокойный, уравновешенный и имеет хорошее здоровье, то и влияние погоды на него слабее. И наоборот, тревожные, нервозные, агрессивные реакции препятствуют нормальной адаптации организма к изменениям в окружающей среде.

Соответственно, существует ряд рекомендаций, которые помогают снивелировать симптомы метеозависимости:

- отказ от вредных привычек;

- своевременное лечение болезней и принятия профилактических мер;

- здоровый образ жизни;

- проработки негативных эмоций, контроль над ними;

- диагностика уровня витаминов и минералов в организме, а также восстановления дефицитных элементов.

Как видно, метеозависимость – не миф и не выдумка. Это реальная проблема большинства людей мира. Но «у природы нет плохой погоды», есть низкий уровень приспособления человеческого организма. Достаточно лишь прислушаться к нему и своевременно среагировать на изменения самочувствия.

Тут будет размещена реклама

Источник

Зона температурного комфорта для здорового человека в спокойном состоянии при умеренной влажности (40-60%) и неподвижности воздуха находится в пределах 17–27 °C. Однако этот диапазон индивидуален. В зависимости от климатических условий, местожительства, уровня физической активности организма и состояния здоровья границы зоны термического комфорта для разных лиц могут отличаться. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, наиболее благоприятный климатический эталон соответствует среднегодовой температуре воздуха +100 С. В нашем регионе этот показатель составляет от 5 до 6,4 С.

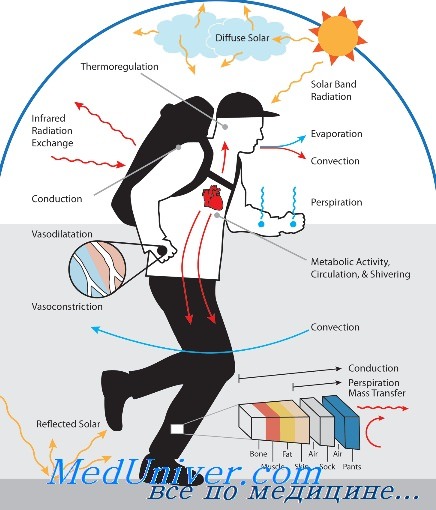

Относительное термическое постоянство внутренней среды организма, поддерживаемое посредством физической и химической терморегуляции, позволяет человеку существовать в различных условиях. Например, адаптация к низким температурам при работе в холодных цехах, когда холод действует не круглосуточно, а чередуясь с нормальным температурным режимом; при переезде в северные широты, где помимо низкой температуры, действуют измененный режим освещенности и уровень радиации; или адаптация к высоким температурам в жарких условиях среды, бане, при пожаре, в боевых условиях. При этом адаптация к изменению температуры осуществляется как за счет срочной физической и химической терморегуляции, так и за счет более стойких биохимических, морфологических и наследственных изменений. Температура окружающей среды, влияя на организм через рецепторы поверхности тела, приводит в действие систему физиологических механизмов, которая в зависимости от характера температурного раздражителя (холод или жара) соответственно уменьшает или увеличивает процессы теплопродукции и теплоотдачи. Баланс между уровнем теплопродукции и теплоотдачи контролирует центр терморегуляции, который является частью системы центров гипоталамуса, регулирующий вегетативные и моторные компоненты адаптивного поведения. В осуществлении гипоталамической терморегуляции участвуют железы внутренней секреции, главным образом, щитовидная железа и надпочечники. Терморегуляция находится под контролем коры больших полушарий, что позволяет организму на основе общей температурной чувствительности выбирать определенную поведенческую реакцию. Это, в свою очередь, обеспечивает сохранение температуры тела на нормальном физиологическом уровне. Известно, что температура тела у человека является одной из физиологических констант гомеостаза и колеблется в узких пределах от 36,4 до 37,50С. Отклонения температуры тела, при которых организм сохраняет жизнеспособность, сравнительно невелики: смерть человека наступает при ее повышении до 43 °C и при падении ниже 27–25 °C. Между организмом человека и окружающей его средой происходит непрерывный процесс теплового обмена, состоящий в передаче вырабатываемого организмом тепла в окружающую среду. При комфортных метеорологических условиях основная часть тепла, вырабатываемого организмом, переходит в окружающую среду путем излучения с его поверхности (около 56 %), путем испарения (примерно 29 %), а также посредством переноса тепла движущейся средой (конвекция), составляющего примерно 15 %.

В реакции приспособления к холодовому воздействию вовлекаются почти все физиологические системы организма. При этом используются как срочные меры защиты обычных реакций терморегуляции, так и способы повышения выносливости к продолжительному воздействию. При срочной адаптации происходят реакции термической изоляции (сужение сосудов), понижения теплоотдачи и усиления теплообразования:при понижении температуры воздуха возбудимость нервной системы и выделение гормонов надпочечниками значительно повышаются. Основной обмен и выработка тепла организмом увеличиваются. Периферические сосуды кожи и подкожной клетчатки сужаются, кровоснабжение кожи уменьшается, образуется так называемая «гусиная кожа» за счет сокращения гладких мышц кожи. Эти реакции способствуют сохранению нормальной температуры тела. При длительной адаптации к низким температурам в организме происходят стойкие приспособительные изменения от клеточно-молекулярного уровня до поведенческих психофизиологических реакций. В физической терморегуляции начинает преобладать расширение сосудов. Несколько снижается артериальное давление. Выравнивается частота дыхания и сердечных сокращений, а также скорость кровотока. Химическая терморегуляция осуществляется за счет нервной и гуморальной регуляции, сократительного и несократительного термогенеза мышц, усиливающего теплообразование в несколько раз. Повышается общий обмен веществ, усиливается функция щитовидной железы, увеличивается количество катехоламинов, усиливается кровообращение мозга, сердечной мышцы, печени. Сохраняются гипертрофированными надпочечники. Уплотняется и утолщается поверхностный слой кожи открытых участков. Увеличивается жировая прослойка, а в наиболее охлаждаемых местах откладывается высококалорийный бурый жир. Повышение метаболических реакций в тканях создает дополнительный резерв возможности существования при низких температурах. При адаптации человека к повышенной температуре выделяют несколько фаз:ü первая фаза – «сверхкомпенсации» по механизму аналогична стадии «тревоги» общего адаптационного синдрома Селье. Длительность этой фазы может составлять 7-9 дней. При адаптации организма к повышенной температуре вступают в действие механизмы регуляции, направленные на поддержание термического постоянства внутренней среды. Физическая терморегуляция характеризуется рефлекторным расширением периферических сосудов, что увеличивает кровоснабжение кожи, при этом отдача тепла организмом увеличивается в результате усиления излучения. В связи с активацией симпатоадреналовой системы учащается частота дыхания, сердечных сокращений и минутный выброс сердца, что обеспечивает усиленную конвекционную теплоотдачу. Кровоток во внутренних органах и в мышцах при этом уменьшается. Одновременно увеличивается потоотделение – мощный фактор теплопотери при испарении пота с поверхности кожи. Потовые железы секретируют каллекреин, который индуцирует образование в крови кининов. Кинины, в свою очередь, обеспечивают двоякие эффекты: расширение артериол кожи и подкожной клетчатки; потенцирование потоотделения. Химическая терморегуляция направлена на понижение теплообразования путем снижения обмена веществ.ü Вторая фаза характеризуется изменением мощности заинтересованных систем, благодаря чему уменьшается средняя температура тела при данной тепловой нагрузке. Адаптация связана со значительным уменьшением содержания ионов в поте, благодаря чему уменьшается вероятность шока в результате потери ионов. Кроме того, при высокой тепловой нагрузке объем плазмы крови и концентрация гемоглобина снижаются, что приводит к уменьшению венозного притока и объема крови, выбрасываемого сердцем при сокращении. В динамике тепловой адаптации эти неблагоприятные изменения в кровеносной системе нейтрализуются за счет увеличения объема плазмы и содержания в ней белков, понижения чувствительности центральных регулирующих теплосодержание структур.ü Третья фаза – энергетической адаптации – наступает через 20-30 дней пребывания в жаре.ü Четвертая фаза – стойкие изменения нервной и гуморальной регуляции. Длительное или систематически повторяющееся действие умеренно высоких температур приводит к повышению толерантности к тепловым факторам. Происходит закаливание организма. Человек сохраняет работоспособность при значительном повышении температуры внешней среды. Таким образом, изменение температуры окружающей среды в ту или иную сторону от зоны температурного комфорта приводит в действие комплекс физиологических механизмов, способствующих сохранению температуры тела на нормальном уровне. В экстремальных температурных условиях при срыве адаптации возможны нарушения процессов саморегуляции и возникновение патологических реакций. Известно, что к холоду наиболее чувствительны худощавые люди. У них понижается работоспособность, появляется плохое настроение, может быть состояние депрессии. Тучные люди тяжелее переносят жару – испытывают удушье, учащенное сердцебиение, повышается раздражительность. Артериальное давление имеет тенденцию понижаться в жаркие дни, а повышаться в холодные, хотя примерно у одного из трех человек оно в жару повышается и понижается в холодные дни. При низких температурах отмечается замедление реакции диабетиков на инсулин. При резком изменении температуры возникают вспышки острых респираторных инфекционных заболеваний. Неблагоприятно действует на организм и избыток положительных аэроионов, наблюдающийся в жаркую и влажную погоду, что может вызвать обострение заболеваний сердца. Некоторые последствия жары 2010 года на здоровье жителей региона В июле и августе 2010 года на территории ЦЧР и других регионов России отмечалась аномальная жара (дневная температура достигала от 34 до 390С), что способствовало возникновению пожаров и соответственно росту уровня загрязнения атмосферного воздуха. От пожаров в Центральном Черноземье наиболее пострадала Воронежская область, где была введена чрезвычайная ситуация.

В этот период на постах наблюдения «Центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды», а также ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» проводился ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха за содержанием продуктов горения. Проведенный анализ показал, что в июле-августе 2010 г. в Воронежской области произошло увеличение среднемесячных разовых концентраций углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида, формальдегида, взвешенных веществ, сажи. Это оказало непосредственное влияние на показатели заболеваемости и смертности жителей Воронежской области, которые резко возросли в этот период. Основными группами риска стали дети младшего возраста, беременные, лица старшего возраста, люди, страдающие различными хроническими заболеваниями.

Основными причинами госпитализации в эти жаркие дни стали заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, нервной системы.

Связь между изменениями температуры воздуха, состоянием здоровья и смертностью известна давно. Понятие жары определяется индивидуально не только для определенной климатической зоны, но даже для отдельных городов. С позиций здоровья важен тот температурный порог, выше которого увеличиваются показатели смертности или наблюдаются какие-либо другие изменения здоровья проживающего населения. Исследования временных рядов суточной смертности или заболеваемости весьма эффективны как для анализа плавных зависимостей между температурой воздуха и показателями здоровья в течение длительного времени, так и для анализа коротких погодных эпизодов – таких как волны жары или холода. Интересные данные получены при изучении температурных кривых смертности за 2000—2006 гг. в Москве. Минимальная смертность от всех естественных причин и сердечно-сосудистых заболеваний отмечалась при температурах воздуха +18 – 20 °С. При повышении среднесуточной температуры сверх +20 °С суточная смертность резко возрастала, при понижении среднесуточных температур воздуха ниже + 18 °С – также начинала постепенно возрастать, причем, чем дальше в область низких температур, тем круче. Среди изученных причин смерти сезонные различия оказались наиболее ярко выражены для смертности от хронических заболеваний нижних дыхательных путей. Например, для людей старческого возраста (75 лет и старше) максимальная зимняя смертность от хронических заболеваний нижних дыхательных путей была в 2,8 раза выше минимального уровня летней смертности. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, инфаркта мозга) также имеет ярко выраженный сезонный характер с минимумом в августе и максимумом в январе. В возрастной группе старше 75 лет вероятность умереть зимой примерно на одну треть выше, чем летом, но амплитуда сезонных колебаний естественной смертности для всех возрастов была несколько меньшей (26%), чем в возрастной группе старше 75 лет (35%). Это свидетельствует о повышенной чувствительности пожилых людей к сезонным изменениям. В климатических условиях Москвы избыточная зимняя смертность (которая определяется как отношение смертности с декабря по март к смертности с апреля по ноябрь) от всех естественных причин для всех возрастов составила около 8%, а в возрастной группе старше 75 лет — около 11% (Б.А. Ревич, 2011).

Реакция организма на изменение относительной влажности воздуха Переносимость человеком температуры окружающей среды зависит от относительной влажностивоздуха, то есть процентного отношения количества содержащихся в определенном объеме воздуха водяных паров к тому их количеству, которое полностью насыщает этот объем при данной температуре. При падении температуры воздуха относительная влажность растет, а при повышении – падает. Относительную влажность воздуха 40–60 % при температуре 18–21 °C считают оптимальной для человека. Воздух, относительная влажность которого ниже 20 %, оценивается как сухой, от 71 до 85 % – как умеренно влажный, более 86 % – как сильно влажный. Умеренная влажность воздуха обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма. У человека она способствует увлажнению кожи и слизистых оболочек дыхательных путей. От влажности вдыхаемого воздуха в определенной мере зависит поддержание постоянства влажности внутренней среды организма. Сочетаясь с температурными факторами, влажность воздуха создает условия для термического комфорта или нарушает его, способствуя переохлаждению или перегреванию организма, а также гидратации или дегидратации тканей. Одновременное повышение температуры и влажности воздуха резко ухудшает самочувствие человека и сокращает возможные сроки пребывания его в этих условиях. При этом происходит повышение температуры тела, учащение пульса, дыхания. Появляется головная боль, слабость, понижается двигательная активность. Плохая переносимость жары в сочетании с повышенной относительной влажностью обусловлена тем, что одновременно с усилением потоотделения при высокой влажности окружающей среды пот плохо испаряется с поверхности кожи. Теплоотдача затруднена. Организм все больше перегревается, и может возникнуть тепловой удар. Повышенная влажность является неблагоприятным фактором и при пониженной температуре воздуха. При этом происходит резкое увеличение теплоотдачи, что опасно для здоровья. Даже температура 0 °C может привести к отморожению лица и конечностей, особенно при наличии ветра. Низкая влажность воздуха (менее 20 %) сопровождается значительными испарениями влаги со слизистых оболочек дыхательных путей. Это приводит к уменьшению их фильтрующей способности и к неприятным ощущениям в горле и сухости во рту. Границами, в пределах которых тепловой баланс человека в покое поддерживается уже со значительным напряжением, считают температуру воздуха 40 °C и влажность 30 % или температуру воздуха 30 °C и влажность 85 %. Особенно чувствительны к высокой влажности больные гипертонической болезнью и атеросклерозом. Отмечается рост числа обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы при повышении влажности воздуха. Реакция организма на гипоксическое воздействиеГипоксия – состояние, возникающее в результате недостаточного обеспечения тканей кислородом. Реакция организма на гипоксическое воздействие может быть рассмотрена на модели гипоксии при подъеме в горы:ü первоначально в ответ на гипоксию у человека компенсаторно увеличивается частота сердечных сокращений, ударный и минутный объем крови. Раскрываются дополнительные капилляры в тканях, что увеличивает кровоток, так как при этом растет скорость диффузии кислорода; ü наблюдается незначительное увеличение интенсивности дыхания. Одышка возникает только при выраженных степенях кислородного голодания. Объясняется это тем, что усиление дыхания в гипоксической атмосфере сопровождается гипокапнией, которая сдерживает увеличение легочной вентиляции, и только через определенное время (1 – 2 недели) пребывания в условиях гипоксии происходит существенное увеличение легочной вентиляции из-за повышения чувствительности дыхательного центра к углекислому газу;ü возрастает количество эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови за счет увеличения кроветворения; ü изменяются кислородтранспортные свойства гемоглобина, что способствует более полной отдаче кислорода тканям;ü в клетках возрастает количество митохондрий, увеличивается содержание ферментов дыхательной цепи, что повышает энергетический обмен в клетке;ü происходит изменение поведения. Например, уменьшается двигательная активность. Реакция организма на изменение атмосферного давления Атмосферное давление – давление атмосферного воздуха на находящиеся в нем предметы и на земную поверхность. Его распределение по земной поверхности обусловливает движение воздушных масс и атмосферных фронтов, определяет направление и скорость ветра. Давление играет важную роль в функционировании организма. На самочувствие человека, достаточно долго проживающего в определённой местности, обычное, т.е. характерное для данного региона, атмосферное давление не должно вызывать особого ухудшения самочувствия. Перепады атмосферного давления могут приводить разнообразным патологическим проявлениям. Прежде всего, они касаются сердечно-сосудистой системы. Так, в нормальных условиях при повышении атмосферного давления наблюдаются некоторые изменения физиологических показателей и ощущений: урежение пульса и частоты дыхания, уменьшение систолического и повышение диастолического артериального давления, возрастание жизненной емкости легких, глуховатый тембр голоса, понижение кожной чувствительности и слуха, ощущение сухости слизистых оболочек, усиление перистальтики кишечника, легкое сжатие живота вследствие сжатия газов в кишечнике. Однако все эти явления относительно легко переносятся.

Более неблагоприятные явления наблюдаются в период изменения атмосферного давления — повышения (компрессии) и особенно его снижения (декомпрессии) до нормального. Чем медленнее происходит изменение давления, тем лучше и без неблагоприятных последствий приспосабливается к нему организм человека.

При понижении атмосферного давления происходят противоположные сдвиги: отмечается учащение и углубление дыхания, учащение сердечных сокращений, некоторое падение кровяного давления, наблюдаются также изменения в крови в виде увеличения количества эритроцитов. С другой стороны на колебания атмосферного давления реагируют нервные рецепторы плевры (слизистой оболочки, выстилающей плевральную полость), брюшины (выстилающей брюшную полость), синовиальной оболочки суставов, а также рецепторы сосудов. В основе неблагоприятного влияния пониженного атмосферного давления на организм лежит кислородное голодание. Оно обусловлено тем, что с понижением атмосферного давления понижается и парциальное давление кислорода, поэтому при нормальном функционировании органов дыхания и кровообращения в организм поступает меньшее количество кислорода.

Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 4339 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2021 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник